基礎知識

基礎知識

■ 正式国名 ➡ バングラデシュ人民共和国

英語名:People's Republic of Bangladesh

ベンガル語名:.png)

バングラデシュという国名の由来は、ベンガル語で、バングラが「ベンガル人」、デシュが「国」を意味し、合わせて「ベンガル人の国」という意味を表します。

■ 国旗

バングラデシュの国旗は、緑地に赤い丸が描かれています。緑は豊かな大地、赤い丸は独立のために流された血を表しています。赤い丸が、中央よりやや左に寄っているのが特徴です。

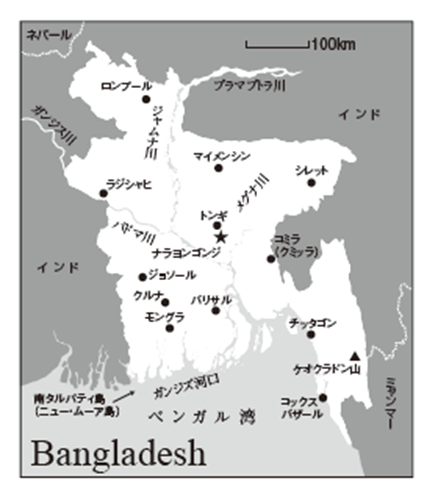

■ 面積・国土 ➡ 147,600㎢(日本の約3分の1)

バングラデシュは、インド亜大陸の最東端に位置しています。周囲のほとんどがインドに囲まれ、南東部はミャンマーに接しています。ガンジス川(パドマ川)、ブラマプトラ川(ジャムナ川)、メグナ川というアジア有数の3つの大河が国土を流れています。そのため、豊かな土壌を有すると同時に、雨季には大規模な洪水も多く発生します。

■ 首都 ➡ ダッカ(英語名: Dhaka)

バングラデシュの首都であり、ダッカ県の首府を兼ねます。2023年時点の首都ダッカのみの人口は1035 万人、首都近郊を含む都市圏人口は2300万人を超えており、首都近郊人口は世界トップ9にランクインする世界有数の人口過密都市です。

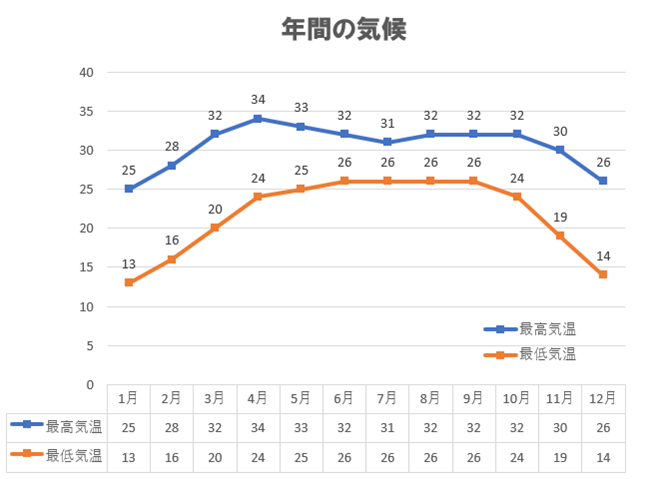

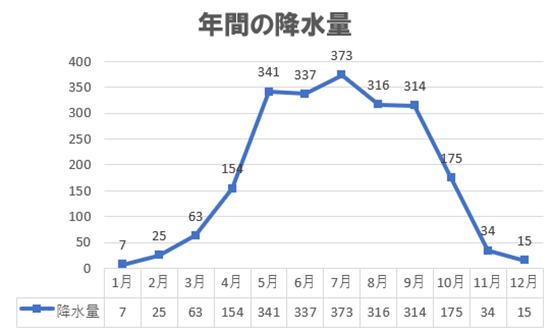

■ 気候

バングラデシュの気候は熱帯性で、年間を通じての気温の変化が比較的少なく、一年を通じて温暖な気候となっています。3月から6月にかけては高温多湿な時期が続き、特に蒸し暑く感じます。5月から10月は雨季で、年間の降雨量の大半はこの時期に集中します。

■ 時差 ➡ -3時間(UTC:+6:00)

日本との時差は、-3時間で、日本の正午がバングラデシュの午前9時です。サマータイムの導入はありません。

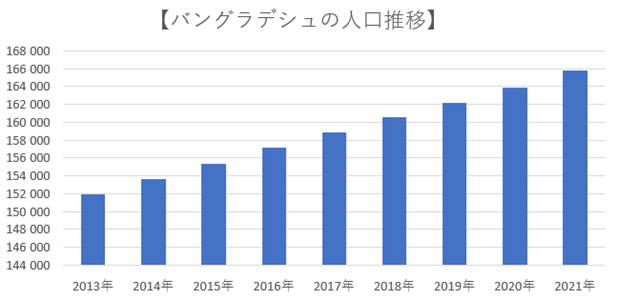

■ 人口 ➡ 約1億7,100万人(出展:国連経済社会事務局、2024年1月時点World population view)

バングラデシュの総人口は、約1億7,100万人(2024年1月時点)であり、世界8位の人口大国とされています。人口における男女の構成比はほぼ同比率(男性48.6%、女性51.4%)となっています。人口増加率は約1.2%であり、国民の平均年齢は2024年1月時点で25.6歳となっており、世界平均年齢の30.5歳と比較すると5歳ほど低く若い労働力に恵まれている国と言えます。

人種別では、ベンガル人が人口の98%を占めています。その他に、ビハール州などインド各地を出身とする非ベンガル人が2%を占めています。

■ 言語

バングラデシュの公用語はベンガル語です。ベンガル語はバングラデシュとインドの一部で使用されていて、14の母音と29個の子音で構成されます。イスラムでは珍しく、アラビア文字ではなく、ベンガル文字が使用されています。また、ベンガル語に加えて英語も官公庁や教育機関では使用されています。しかし、ベンガル人のアイデンティティであるベンガル語を公用語とする運動が勃発したという歴史があるように、バングラデシュ人のベンガル語に対する思いは非常に強いといわれています。

■ 通貨

バングラデシュの通貨はタカ(Taka、略称:タカ)です。ISOコードではBDTと表示されます。また補助通貨としてパイサが使われ、1タカ=100パイサです。紙幣は1タカ、2タカ、5タカ、10タカ、20タカ、50タカ、100タカ、200タカ、500タカ、1,000タカの10種類があり、硬貨は5パイサ、10パイサ、25パイサ、50パイサ、1タカ、2タカ、5タカの7種類があります。このうち5タカから1,000タカまでの紙幣はバングラデシュ銀行が発行していますが、それ以外の2つの紙幣と硬貨はバングラデシュ政府が発行しています。為替レートは、1円≒0.7809タカ(2024年1月現在)となっており、下表の推移からもわかる通り、2022年3月頃から円安が進んでいる状況です。

(バングラデシュ中央銀行参照)

■ 宗教

バングラデシュの国教はイスラム教であり、2024年1月時点では、国民の約89,8%がイスラム教で、ヒンドゥー教は全体の約9.1%、残り少数をキリスト教(カトリック)と仏教が占めるとされています。またバングラデシュの東部に位置するコックス・バザール周辺には、ロヒンギャと呼ばれるミャンマーのラカイン州からの難民が信仰するイスラム教も存在します。(2017年8月から大規模なロヒンギャ難民がバングラデシュに流入し、約960,000人が居住しているとされています。)

このようにバングラデシュの主流の宗教はイスラム教のため、バングラデシュ全土には多くのモスクがあり、アザーンという礼拝の呼び掛けが一日に5度、市内に響き渡ります。また、イスラム教で禁止されている豚肉やお酒はバングラデシュ国内ではほとんど手に入れることはできません。一流ホテルを除けば、レストランでもお酒を提供していません。

また、ミャンマーとの国境近くの街にいけば、仏教徒が多く住んでおり、仏教寺院を見ることができます。

しかし、大多数がイスラム教徒を占める同国でも、宗教の多様性に関しては理解があり、他宗教を尊重しながら共生しています。祝日の中に、クリスマス(キリスト教の祭日)やドゥルガプジャ(ヒンドゥー教の祭日)が含まれていることからも、お互いを尊重する文化であることが見て取れます。

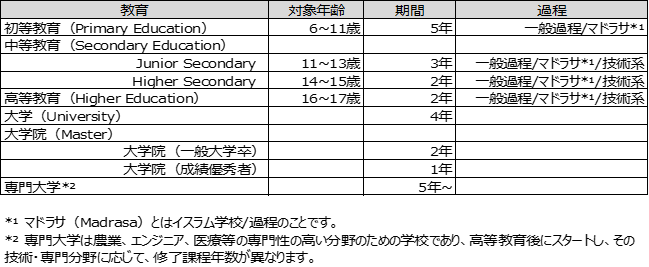

■ 教育制度

バングラデシュでは、初等教育5年、中等教育5年、高等教育2年、大学4年という制度を採用しています。一般教養課程の他に、マドラサ教育(イスラム学校)も認めています。マドラサでは、一般科目に加え、イスラム教についての教養、哲学を勉強する時間も設けられています。

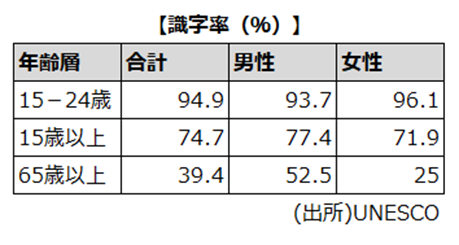

また、2020年のUNESCOの統計によると識字率は下図のように、15歳以上男性で77.82%、女性で72%となっており、全体で約74.91%の識字率となっています。また、若年層と65歳以上の識字率の差を見ると、近年では、教育に重点が置かれ飛躍的に改善されていることが分かります。

若年層では女性の識字率の方が高く、社会的マイノリティといわれる女性への政策に重点が置かれていることがわかります。

■ バングラデシュの近代歴史

バングラデシュの近代歴史は1.英領時代、2.東パキスタン時代、3.独立後、と大きく3つに分けられます。

[英領時代~東パキスタン]

18世紀末にイギリスの東インド会社により植民地化され、英領時代が始まりました。当時イギリスの植民地政策の重要な1つの柱が、植民地をいくつかのグループに分ける「分割統治」という政策でした。これにより住民が団結をするのを防ぐという趣旨があります。英領インドでも、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒を分ける方法が取られ、1905年にベンガル分割令が発布されると、ヒンドゥー教徒中心の西ベンガルとイスラム教徒中心の東ベンガルに分割されました。その後、1947年に英領インドは独立を果たしますが、宗教間で激しい衝突が起き、100万人以上の犠牲者が出たといわれています。その結果、ヒンドゥー教地域はインド、イスラム教地域はパキスタンとして分離独立し、東ベンガルはパキスタンに参加し、東パキスタンとなります。

[東パキスタン時代~独立]

両パキスタンはインドから独立を果たしたものの、東西パキスタンの共通点はイスラム教国家であるという点だけで、地理的に1,000km以上離れているだけでなく、歴史や文化、言語の違いがあり、徐々に対立が生じていきます。独立後の軍事政権は、中央政府が置かれている西パキスタンの開発に力を入れたことから、経済格差が生じたのに加え、西の言語であるウルドゥー語を公用語とすることを決定したため東の反発を招きます。軍事政権は東の反発を力で抑えていたものの、民政移管が行われた1970年の総選挙では、人口に勝る東側のアワミ連盟が勝利します。軍事政権はこれを認めず、アワミ連盟の首脳を逮捕します。東はこれに対抗し暴動やストライキが起き、1971年3月に一方的に独立を宣言します。軍事政権はこれを抑えるべく東へ軍隊を派遣し、戦争が開始されました。インドが戦争に介入することで、西パキスタンは敗北し、東パキスタンの独立を認めます。その結果、「ベンガル人の国」という意味を持つバングラデシュとして、独立しました。

[独立後~現在]

バングラデシュは独立を果たしますが、順調とはいきませんでした。政治は腐敗し、度重なる軍事クーデターが発生、首脳の暗殺が繰り返されました。独立後最初の首相であるシェイク・ムジブル・ラーマン(2023年10月現在首相であるシェイク・ハシナ氏の父)は1975年家族とともに暗殺され、軍事政権による統治が行われます。その後1990年に民主化運動が活発となり、当時のエルシャド政権は倒れ、1991年に総選挙が行われました。以後民主的な選挙が行われ、バングラデシュ民族主義党とアワミ連盟の2大政党が交互に政権を担当してきています。ただ、この間にも、政党間対立により社会経済が混乱することもあり、腐敗した政治の改革が不可欠であると考えられています。一方、経済は順調に成長を続けており、シェイク・ハシナ首相は2021年までに中所得国入りを目標とする「ビジョン2021」の達成のために経済開発、汚職撲滅に取り組んでいます。

■ 政治体制

政体:共和制元首 :モハンマド・シャハブッディン大統領

政府 :シェイク・ハシナ首相

国会 一院制、定員350名

議員の任期は5年で、350議席のうち50議席は小選挙区制による政党ごとの得票率に応じて女性議員が選ばれることになっています。

主な政党はBNP(バングラデシュ民族主義党)、アワミ連盟、国民党、イスラム協会(ジャマティ・イスラム)等です。現在政党のシェイク・ハシナ氏率いるアワミ連盟は、不正選挙を行い国際的に非難されています。2014年の総選挙では、BNP率いる野党が選挙をボイコットし、アワミ連盟が圧勝。2018年の年末に行われた総選挙では、選挙前に最大野党であるBNPの党首を汚職罪で収監し、また野党支持者・候補者が相次いで逮捕され、弱体化を図った上で、圧勝しました。2024年1月に総選挙前には、2024年度完成予定のシャージャラル国際空港第3ターミナルの納期を早めるように指示する等、得票数獲得のために水面下で動きをみせていました。

■ 政治・経済動向

独立後に数回のクーデターによる政権転覆を経験したバングラデシュの政治は、近年においても安定しているとは言い難いものでした。2006年10月、軍の圧力でカレダ・ジア率いるBNP政権は退陣し、暫定政権が発足しました。2007年1月には総選挙の実施をめぐる混乱から非常事態宣言が出され、政治活動が制限されていた時期もありました。その後、2008年12月には非常事態宣言が解除され、7年ぶりの総選挙が実施されると、アワミ連盟が230議席(得票率48.06%)を獲得し、ハシナ党首を首相とする内閣が誕生しました。その後も二大政党間の対立は続き、デモやゼネスト(ハルタル)、議員の暗殺などがあり、政治の安定が望まれています。それに対して経済は近年好調を維持しています。今や国を代表する産業となった繊維製品の輸出は、大きな収入源となっています。中国やベトナムの賃金上昇により、安価な労働力を持つバングラデシュに外国企業からの投資が集まり、また中東や海外で働くバングラデシュ人からの海外送金もあり、近年はコロナの影響を受けた2020年の3.5%を除き5 ~ 7%の経済成長を維持しています。このような安定した高い経済成長を背景に、BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)に次ぐ「ネクスト1 1」の新興経済国の1つに位置づけられています。

■ 日・バングラデシュ関係

日本は、バングラデシュが独立した当時、先進国の中で最初にその独立を承認しました。親日的な国民性もあり、友好な関係を維持しています。1972年3月に在日バングラデシュ大使館が開設、同年7月には在バングラデシュ日本大使館が開設されました。両国の最も大きな関係は、日本からのODA (Official Development Assistance: 政府開発援助)です。バングラデシュにとって日本は最大のODA国であり、同国内最大のジョムナ橋やチッタゴン・シャージラル国際空港などの建設を援助し、インフラの乏しい同国にとって重要なパートナーとして認識されています。

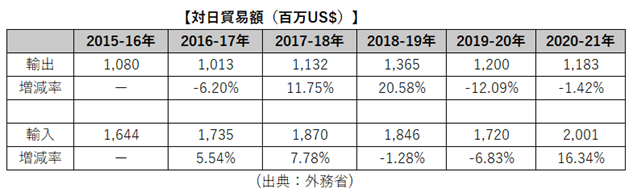

経済的な関係をみると、一時的なCOVID-19の影響はありましたが、貿易額は年々増えています。対日輸出額は2021~2022年では1,354百万USドル、輸入額は2,436百万USドルとなっています。バングラデシュからは主に衣料品を輸入し、日本からは鉄鋼、船舶、自動車及関連部品などを輸出しています。近年では縫製工場といった製造拠点を立てるという事業での進出は少ないものの、品質管理や物流等の縫製関連事業での進出が増えています。2016年7月1日の首都ダッカで起きたテロ事件を受けても、その縫製業界の堅調な伸びは衰えていません。

また、政治、経済以外にも国費留学生の受け入れや文化無償協力等が実施されています。

バングラデシュに在留する日本人は1,054人(2022年10月1日現在/外務省HP)となっています。

バングラデシュの経済

■ 経済動向

[概要]

バングラデシュの経済は、BRICsに続く、ネクスト11の1つと考えられているように非常に注目を集めています。また、チャイナプラスワンの考え方が広がり、日本の企業にも、安価で豊富な労働力がクローズアップされはじめました。

実際に、バングラデシュの経済は近年継続的な発展を遂げています。政治的不安定、貧弱なインフラ、汚職、電力不足、経済改革の実施の遅れという課題があるにもかかわらず、1996年から毎年5~6パーセントの経済成長を維持しています。堅調な経済成長は国連開発政策委員会からも評価され、2026年には発展途上国(LDC:Least Development Countries)から卒業する見込みとなっています。

その成長を支えているのは縫製品をはじめとする輸出産業と国外労働者からの送金です。しかし、輸出品の8割が衣料品であり、輸出相手国の8割が欧米であることから、その輸出品と輸出先の多角化の必要性が大きな課題になっています。バングラデシュの経済構造の中に組み込まれている海外援助も重要なファクターです。バングラデシュの予算の3割前後が援助資金によって賄われ、その援助資金の配分をめぐって政治が展開されているといわれています。

従って、今後バングラデシュに進出することを検討する場合には、単純に5~7%の成長を維持しているから今後も安泰というわけではないということをしっかりと認識する必要があります。

ここでは、バングラデシュの経済について財政、GDPの推移、インフレ、貿易の順番に論じ、最後にバングラデシュの主要産業である縫製品産業、次世代産業として期待されている製薬産業、情報通信技術産業(ICT)を取り上げます。

[GDP の推移]

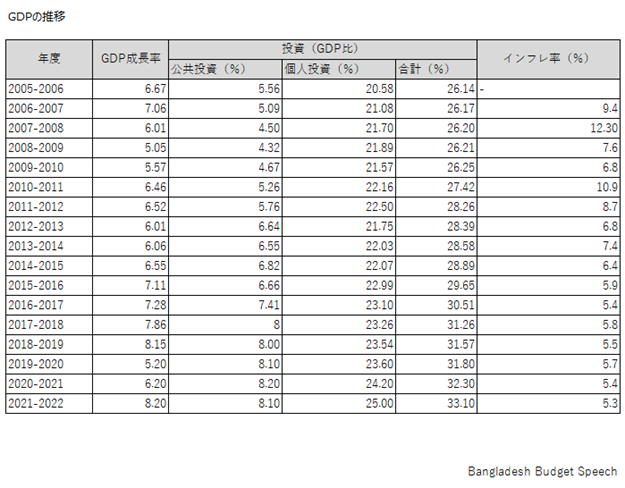

下記にGDPとその他の推移をまとめました。2008~2010年に6%を下回ったぐらいで、概ね6%を超えるペースで成長しています。また上記期間の成長の鈍化は世界金融危機の影響で輸出が鈍化したためだと考えられています。

バングラデシュが生産している低価格帯の商品は、経済不況下の先進国において、消費者の選好が高級品志向から低価格志向への変化したことにうまくマッチしました。その結果、欧米を中心として輸出が増加したということです。

今後のバングラデシュのGDPの成長率の見込みについては、このまま縫製品の比較優位が続いた場合には、6%強~7%台の安定した成長となると考えられます。しかし、縫製品の比較優位が今後も続くとは考えられない状況です。なぜなら、バングラデシュの地形的経緯による製造と農業のリンケージの課題があるからです。この問題は、バングラデシュだけでなく、パキスタンでも同様な課題となっています。

パキスタンと同様に、バングラデシュは洪水に悩まされることが多い国です。天災によって縫製品用原材料の調達がうまくいかなかった場合には、原材料価格の上昇と伴って縫製品価格の上昇し、低価格販売という比較優位がなくなります。さらに、2009年から中国で縫製品の輸出規制が撤廃されて、Made in Chinaの廉価な衣服を輸出していく傾向に拍車がかかる結果となり、バングラデシュの一大産業に対する脅威となりました。

2021年からのミャンマーの政情不安や、中国の人件費高騰によって、一時的にバングラデシュが縫製業の代替製造拠点として再度脚光を浴びることになりましたが、バングラデシュにおいても人件費は徐々に高騰してきており、将来的には中国や他国とも競争していくことは必須となると思われます。よって、バングラデシュの今後のGDPの成長率を考える上で重要なキーワードは、縫製品一択ではなく、産業を多角化し、製薬業やICT産業等の新しい産業に力を育成していくことになると考えられます。

■バングラデシュの国家財政

バングラデシュは現在、貧困国の一つとして位置付けられ慢性的な財政赤字に苦しんでいます。以下の財政赤字は海外援助と国内銀行借入で補填しており、近年では2/5程を海外借入で賄っている構造となっています。バングラデシュの財政赤字の原因は、政府の徴税能力と、経済に対して人口過多という弱い徴税基盤も影響しています。さらに、国営企業の放漫経営に対しての財政上の補填も重くのしかかり、慢性的な財政赤字となっています。政府は税収の確保のため、所得税法改正などの抜本的な税制改革を国会決議しており、毎年6月の予算案には税法改正も盛り込まれています。

経常収支

バングラデシュの経常収支の大きな特徴は、①慢性的な貿易赤字と、それを支える②国外労働者からの送金です。貿易収支は、単月では黒字になる月がありつつも慢性的な赤字状態で、近年さらに赤字額は拡大をしています。バングラデシュの輸出品は縫製品等の低付加価値製品が中心ですが、輸入は自動車や電器製品などの高付加価値製品であることが原因と考えられます。したがって、電力などのインフラが乏しい現状において、貿易黒字化は非常に難しいと言われています。

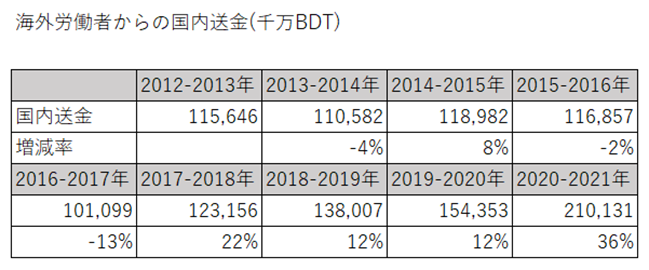

貿易赤字を支えているのが、国外労働者からの送金です。バングラデシュ人は国外で働いて得た収入の多くを国内の家族へ仕送りをする慣習があります。その送金額は2022年度(2021年7月~2022年6月)に1兆9,600億BDTとなっており、これはGDP総額の5%程を占め、国家財政及び内需の下支えをしています。リーマンショックに端を発する世界不況によって多くの国の経済が停滞した2009年~2010年の間に、バングラデシュで大きな落ち込みが見られなかったのは、海外送金により支えられている構造によるところが大きかったと考えられます。

国外労働者の多くはサウジアラビアやUAE、クウェートといった中東各国、また最近ではマレーシアが中心であり(下図参照)、中東各国の経済が下振れした場合には、バングラデシュの経済に大きな打撃を与えることが想定されます。近年の中東の情勢は安定せず、油断できない状態が今後も続くでしょう。

[高まるインフレ率と対応策]

発展途上国に共通する課題として、物価上昇の問題があげられます。政府は公式に、バングラデシュ経済の大きな問題は、財政赤字とインフレであるとしていました。特にバングラデシュは貧困層の割合が多く、食品などの生活必需品の物価上昇は多くの国民の購買力の低下に繋がり、社会や政治の不安定をもたらし、深刻な問題を引き起こす可能性があることが指摘されていました。

一方で、近年バングラデシュでは、一世帯当たりの所得も毎年10%程増加し、2021年6月末までに2,400USD/年まで増えました。バングラデシュ統計局によると、2011年8月には、インフレ率も一時の11%程の高さから、その後落ち着きを見せ、2022年には6.29%程となっています。

■ 貿易

[総論]

バングラデシュでは、継続的な財政赤字が課題となっていますが、その大きな原因が貿易赤字です。主産業である縫製品は、単価が安い低付加価値製品であるのに対し、自動車や機械、電器製品などの高単価な製品を輸入しているため、貿易赤字の解消は難しいと考えられています。貿易総額は徐々に縮小傾向にありますが、2023度(2022年7月~2023年6月)の貿易赤字は171.55億ドル(輸出 523.40億USドル、輸入694,95億USドル)となっています。

[輸出額]

国別輸出額

バングラデシュの主な輸出相手国は欧米各国です。2022~2023年度時点での最大の取引相手国は米国で、97憶USドル(19.2%)、ドイツが70.7億 USドル(13.2%)、英国、スペイン、フランスの順となっています。

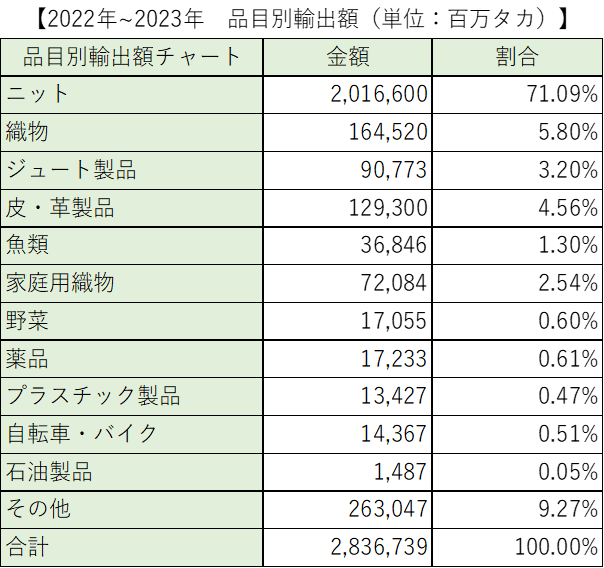

品目別輸出額

品目別でみると、縫製品、主にニット・織物が全体の約77%と圧倒的なシェアを占めています。衣類関連以外では、魚介類の輸出もあることが下図よりわかります。ムスリムは甲殻類を食することが禁止されているため、特にエビについては輸出用に養殖を行っています。また、医薬品については172億BDT(2022年7月~2023年6月実績)の輸出を行っており、近年生産・輸出が伸びてきています。

※年度は7月1日~6月30日

[輸入額]

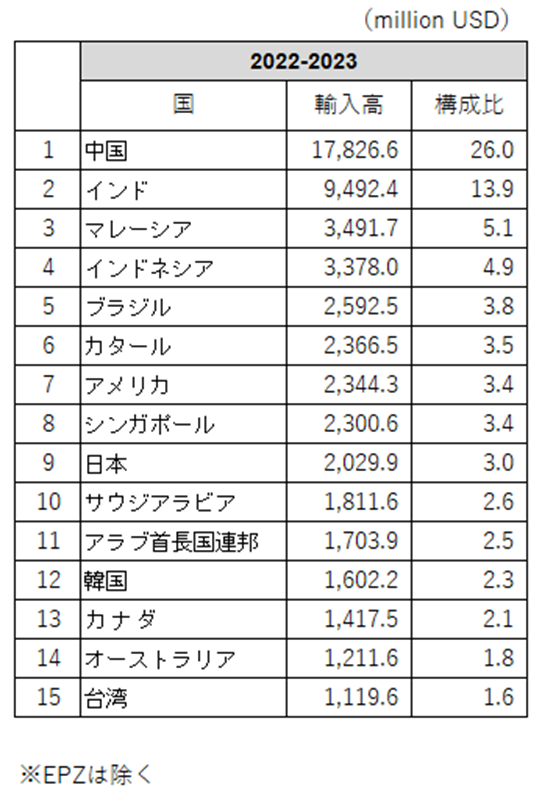

国別輸入額

中国が最大の輸入相手国で、2022-2023年度は約178億USドル(26%)、続いてインドが約94億USドル(13.9%)、その後、マレーシア、インドネシア、ブラジルと続きます。近年になってマレーシアからの輸入が急速に伸びてきており、2021年度には輸入額3位34.9億US$ドルまでなりました。

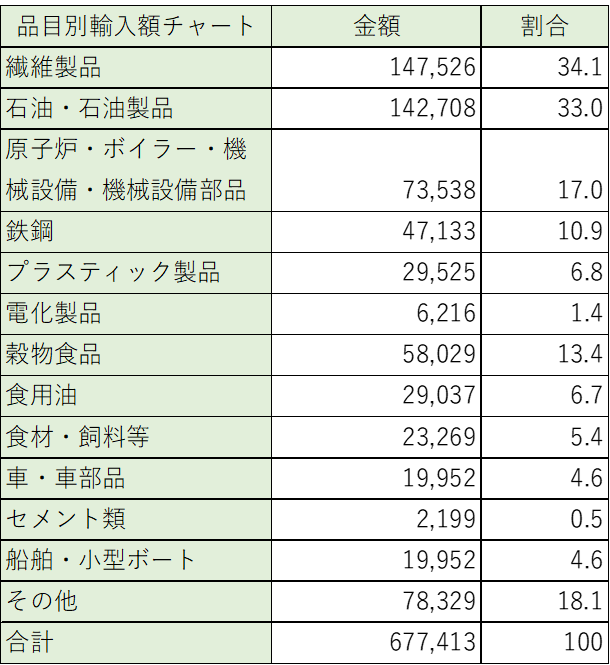

品目別輸入額

輸入品目は多岐に渡っており、主力産業である縫製品の原料となる繊維や生綿と、国内では生産が困難な機械、鉄などの金属、生活インフラに必要な石油製品も輸入に頼っています。食糧自給も充実しているため、比較的輸入に占める割合は低いと言えます。

【2022~2023年品目別別輸入額】(単位百万タカ)

繊維産業バングラデシュでは、繊維製品をはじめとする繊維業が主要産業です。1971年の独立以来、国策として繊維産業の保護促進を行ってきました。現在では、輸出品目の9割を占める等、バングラデシュ経済を牽引する重要な産業となっています。

繊維産業で最も規模が大きい製品はニット、次に布帛です。

バングラデシュの繊維産業の強みと弱みを需要側、供給側で整理してみます。

まず、需要側の強みは、欧米で確固たるポジションを確立している点です。繊維産業に限定すれば、欧米向けの輸出が全体の約9割を占めます。EUにおいて特恵関税に関する原産地規則が緩和されたことや、H&M、ZARAといった欧州アパレル大手小売の委託生産先としてのポジションが確立されつつあることが大きな要因です。

また、概要でも述べましたが先進国の消費者の選好が、高級品から廉価品にシフトしつつあるというのもバングラデシュの繊維産業に追い風になっています。バングラデシュの安価で豊富な労働力を利用してコスト削減を行い、低価格な製品を提供することで、消費者の選好の変化を捉えています。

一方の弱みは、欧米頼みである点です。今後、欧米消費者の選好の変化が起きた際に、欧米への輸出だけでは継続的な需要が見込まれるかは不確実となります。また、従来から繊維業界で世界に商品を供給してきた中国、またはインドが欧米市場に対してのアクセスを強めてきた場合には、競争が激化する可能性もあります。この打開策として、一般特恵関税の恩恵が得られる日本との関係強化を模索する動きもみられます。実際に、繊維業界最大手のUNIQLOやYKK等の企業はバングラデシュに進出し、引き続き継続的な関係構築となっていくと考えられます。

また2013年のラナ・プラザの崩壊事故を受けて、労働環境の整備に対して世界的に注目が集まるようになりました。これは、国際連合の推進する持続可能な開発目標(Sustainable Development Goads)の世界的な注目を受けてさらに加速しそうです。最低賃金の引上げや工場設備の強化は、投資家にとって追加の金銭的負担を与えますが、廉価品は利幅が狭まるため、大量生産ができなければ、収益化が困難と考えられます。

次に供給側の強みです。前述のとおり、安価で豊富な労働力と、輸出時の関税免除が非常に大きな強みです。さらに、以前は生産拠点として工場を設立するグリーンフィールド投資が主流でしたが、バングラデシュでも他の新興国と同様に中間層が増えてきたため、国内での需要増加が見込めるという可能性があることも大きな利点です

供給側の弱みは、自国に原材料を持たないことです。自国で原材料を持たないということは原材料を輸入に頼らざるを得ないということになります。つまり、原材料のマーケットの変化、為替の変化等の影響を受け、不安定な状況となります。今のところこのようなリスクは顕在化していません。実際に、2009年の国際的な綿花の高騰の影響でコスト面での負担増加により、輸出が下落すると考えられていましたが、例年並みの輸出量を堅持しました。

しかし、外部環境の変化に対する脆弱性には留意しておく必要があります。また、発展途上国で良く言われるような、インフラの未整備による供給量の制限も弱みです。つまり、人口の増加や、1人当たりGDPが増加したとしても、その需要増を吸収できる供給量の確保ができないと経済規模が大きくなることはありません。水や電力にとどまらず、汚職や補助金の配分争い等による政治の機能不全等も供給側の問題点として認識する必要があります。

バングラデシュでは繊維製品が産業の大半を占めており、仮に繊維製品の成長が鈍化した場合には、経済を牽引する産業が他にないということになりかねません。したがって、バングラデシュでは繊維製品の次の成長産業として製薬業界と情報通信技術(ICT:Information and Communications Technology)産業の育成に力を入れています。

製薬産業

バングラデシュの製薬業界の水準は、実は低くありません。解熱鎮痛剤から癌の治療薬まで幅広い種類の薬を取り扱っています。また、WHO(世界保健機構)が定める各種の基準をクリアした医薬品を製造しています。バングラデシュでは200社あまりの製薬会社が事業を展開しており、その中の大手製薬会社のレナータはマレーシアやフィリピンなどでも市場開拓を行っています。また、腹痛やガスティック(腹腔内にガスが溜まり、軽い腹痛を引き起こす病気)となることが多く、それに対してアーユルベーダやコピラージではなく、常備薬で対処したり、薬局で医薬品を購入して対応したりする事の方が多く、バングラデシュ国民の中で製薬業界は一つの産業として見なされ、今後さらに発展する可能性を秘めています。

また、欧米のメガファーマと呼ばれるNovartis Pharmaceutical FactoryやSanofi Aventis もバングラデシュに進出しています。これらの企業のターゲットは、新しいマーケットとして注目を浴びているBOP(Bottom of Pyramid)層です。全世界のBOP市場の市場規模は5兆ドルに上ると見られており、そのうちの3兆4,700億ドルをアジアが占めています。(2005年時点)今後の人口増加に伴うBOP層及び経済発展によるBOP層を抜け出した中間層の増加を見越しているということです。

日系企業では2011年にはニプロが合弁会社を設立し、血液回路などの医療機器の製造販売を開始しています。

情報通信技術産業

バングラデシュの産業構造の問題点として、繊維産業の割合が高く、縫製品が衰退した場合にはバングラデシュの経済状況も伸び悩みます。したがって、産業構造の多様化という側面からも情報通信技術(ICT:Information and Communications Technology)産業の育成が重要になります。

また、もうひとつ重要な点として労働者の多様化という点も見逃せません。繊維産業が大部分を占めると言っても、GDPの割合を見るとサービス産業が約半数を占めています。つまり、労働集約的な繊維産業と知識集約的なサービス産業との間で大幅な経済格差が生じているということです。したがって、そのような経済格差を是正するための方策として、ICT産業の振興を目指しているという視点も非常に重要です。さらに欧米からのオフショアの受注も期待できます。

インドはオフショア先として有名ですが、人件費の上昇によって、コストプレッシャーがかかり、人件費が安いバングラデシュにも注目が集まる可能性もあります。このような利点に着目し、バングラデシュ政府は建国50周年に向けた「ビジョン21」において、「デジタルバングラデシュ」というスローガンを打ち立て繊維産業の次の産業として育成していく姿勢を鮮明にしています。

BASIS(Bangladesh Association of Software and Information Services)の調査によれば、バングラデシュにはIT関連企業が900社以上あり、さらに個人ベースの小規模企業も含めて考えるとそれに数百社加わります。企業の活動自体も積極的でバングラデシュ国内のみならず国際的マーケットでも事業を行っています。

国内の市場規模は2億5,000USドルで、世界全体のソフトウェア産業は3,000億USドルと言われていることから考えると、現段階ではそれほど市場規模は大きいとは言えませんが、マイクロファイナンスを含む金融業界、繊維産業、公共部門を中心に今後ITソリューションへの需要が伸びていくと予想されています。

2010年には、BASIS主導でUSバングラデシュテクノロジーサミットという国際会議が開かれました。また、ソフトエクスポという展示会も開催されバングラデシュ企業、外国企業合わせて83の企業が展示会に参加しました。このようなバングラデシュのICT業界の今後の発展を伺わせるニュースも多々あります。インドの次のオフショア先としての可能性に注目が集まります。

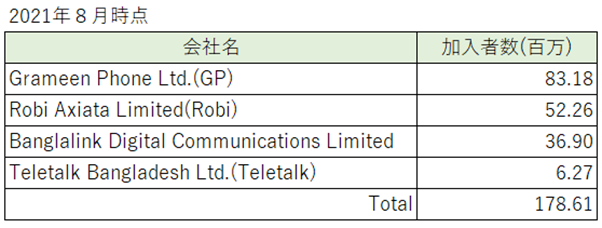

またバングラデシュにおける2022年時点での全携帯電話加入件数は約1億8,000万人となります。ドコモが出資するRobi社も最王手のGrameen Phone社、Banglalink社などとシェア争いをしています。今後は携帯電話の商品自体だけでなく、携帯電話向けコンテンツ開発にも将来性があると言われています。

携帯電話加入者数

出所:Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission

インフラ工事プロジェクト

バングラデシュ政府は、近年、物理的インフラ(道路、橋梁、その他交通網、電力等)の整備に力を注いでいます。労働集約型の産業がメインとなるバングラデシュですが、都市の渋滞や、その他物流が上手く機能しておらず、莫大な機会損失を出している現状に焦点が当てられ始めました。バングラデシュ予算をみても、2017年度の物理的インフラ事業(幹線鉄道・鉄橋・陸橋・その他)への予算は、約4500億BDTでしたが、2020年度予算では約7800億BDTへと増加しています。2016年に安倍晋三首相がバングラデシュ訪問した時、4~5年のうちに円借款を中心と支援を行うと声明を発表しており、実際にバングラデシュの円借款事業が進んでいます。年々円借款限度額が増加し、その費用は開港事業や、火力発電事業、交通整備事業、鉄道専用橋建設事業等の事業等に投資されています(下表参照)。これらのインフラ工事プロジェクトを行うため、各国から土木・建築工事請負業者や、ロジスティックス・建機リース企業等の関連企業のバングラデシュ進出も目立ってきています。

2019年には、新型コロナウイルスウイルス感染症の影響により、以前より増加し続けていた円借款限度額が一時的に減少しましたが、2020年度には円借款限度額が過去最高となり、バングラデシュに対して継続的な支援が続いています。さらに2022年度は、日本とバングラデシュの国交樹立50周年の節目の年となり、二カ国間の友好関係促進のため、様々なイベントが行われました。今後も複数の円借款の工事プロジェクトが予定されており日系企業のインフラ支援に期待が高まっています。

参考文献

[参考資料・ウェブサイト]

・ バングラデシュ銀行

http://http/www.bangladesh-bank.org/

・ バングラデシュ大使館

http://http/www.banglaembassy.com.bh/

・在バングラデシュ日本大使館 Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission

http://http/www.bd.emb-japan.go.jp/

・JETRO

https://www.jetro.go.jp/

・Bangladesh Association of Software and Information Services

https://basis.org.bd/

・ 稲垣朝子、専門調査員報告書『バングラデシュ経済の現状と課題-輸出、海外直接投資(FDI)、

海外労働者送金を中心に-』在バングラデシュ日本国大使館、2009年

・ 外務省HP

http://http/www.mofa.go.jp/mofaj/area/bangladesh/data.html

・ 世界銀行

http://http/web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/SOUTHASIAEXT/0,,contentMDK%EF%BC%9A21393869~pagePK%EF%BC%9A146736~piPK%EF%BC%9A146830~theSitePK%EF%BC%9A223547,00.html#example ・ ダッカ市ポータルサイト

http://http/www.dhakacity.com.bd/

・ JTB

http://http/www.jtb.co.jp/kaigai/guide/index.aspx?CityCD=DAC

・ バングラデシュ統計局

http://http/www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/BBS/PHC2011Preliminary%20Result.pdf

・ One World South Asia

http://http/southasia.oneworld.net/todaysheadlines/unified-system-calls-for-compulsory-education-till-class-eight

・ CIA

http://https/www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html