■正式国名:ベトナム社会主義共和国

ベトナム語名:CộngHoàXãHộiChủNghĩaViệtNam

英語名:SocialistRepublicofVietNam

■国旗

赤地に黄色の1つ星の国旗で、通称「金星紅旗」と呼ばれます。南北にベトナムが分断されていたベトナム戦争時代に、ベトナム民主共和国(北ベトナム)が国旗として制定し、南北統一後もベトナムの国旗として使われています。赤色は独立革命で流された血、黄色は革命、五条の光が、労働者、農民、兵士、知識人、青年を表すとされています。

■

面積・国土 ➡ 329,241㎢(2021年1月時点)

国土は南北に細長く1,650 ㎞にわたります。面積は約32万9,241㎢で、

九州を除いた日本国土と同じくらいです。

ユーラシア大陸の南東、インドシナ半島に位置し、北に中国、西はラオスとカンボジアと国境を接しています。国土の東側に続く長い海岸線は、北部はトンキン湾を挟んで中国の海南島に面し、中部から南部は南シナ海に面してフィリピンやカリマンタン島(マレーシア領、 ブルネイ領、インドネシア領)を遠く望み、南西部はタイランド湾に面しています。

国土面積のうち66%が山岳森林地帯で、耕作が可能な土地は国土面積の2割程度といわれており、その多くが紅河(ホン川)やメコン川といった大河の流域や、沿岸地域にあります。南シナ海に浮かぶ南沙群島(スプラトリー諸島)の領有権をめぐって、主に中国と紛争が続いています。また、台湾、フィリピン、マレーシア、ブルネイも領有権を主張しており、それぞれが島ごとに実行支配している状況が続いています。また、中国、タイ、カンボジアとの領海線に関する問題もあり、解決には至っていません。

■首都ハノイと最大の都市ホーチミン

[ハノイ]

ベトナム語表記:HàNội英語表記:Hanoi

首都ハノイは、北部の紅河流域に位置し、人口は約 805 万人(2019 年国家統計局)で、ホーチミンに次ぐベトナム第二の都市です。古くから交易がさかんな農産品の集散地で、11世紀に李朝の都となってから800年以上もの間、政治・文化の中心として栄えてきました。1945年にベトナム民主共和国(北ベトナム)の首都となり、南北統一後もベトナム社会主義共和国の首都として現在に至っています。

[ホーチミン]

ベトナム語表記:ThànhphốHồChíMinh

英語表記:HoChiMinhCity

ベトナム南部に位置し、約899 万人(2019 年ベトナム統計総局)の人口を擁するベトナム最大の都市、ベトナム経済の中心地です。近年は、好調なベトナム経済を牽引するホーチミンに全国各地から人が流入して人口が増加を続けています。首都ハノイとともに州と同格の中央直属市となっています。

旧名はサイゴン。ベトナム戦争直後の1975年5月に、ベトナム統一国家建国の父とされる故ホー・チ・ミンにちなんで現在の名称となりました。現地では現在でもサイゴンと呼ばれることがしばしばあります。

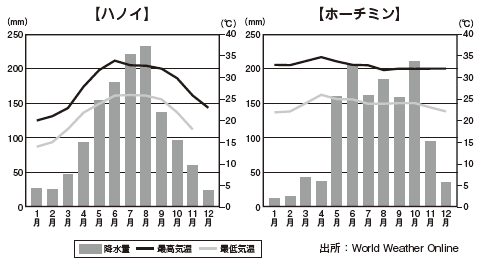

■気候

ベトナムは赤道と北回帰線の間に位置し、モンスーン(季節風)の影響を受ける気候帯にあります。しかし、南北に長く起伏が激しい国土のため、それぞれの地域により気候は異なります。

北部は、四季のある温帯性気候となっています。冬季は1~3月で肌寒く、気温も10℃台まで下がります。一方、夏季は5~10月で、気温は30℃を超え、スコールのような雨がしばしば降ります。春季は4月、秋季は11~12月で、比較的過ごしやすいです。

南部は熱帯性気候で、11~4月の乾季と5~10月の雨季とに分かれています。1年を通じて気温が高く、雨季にはスコールが見られます。中部は、北部と南部の中間にあたる気候ですが、たびたび台風が上陸するため、8~12月の降雨量が非常に多くなっています。

■時差:-2時間(UTC+7)

全土統一時間帯で、日本との時差は-2時間です。日本の正午がベトナムの午前10時になります。サマータイムは導入されていません。

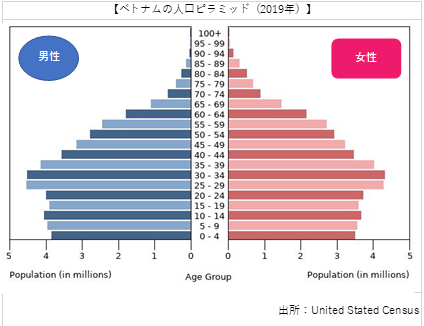

■人口:約9,762 万人(2020年ベトナム統計総局)

ベトナム統計総局(GSO:General Statistics Office of Vietnam) の統計によると、2 0 2 0 年における人口は9,7 6 2 万人と前年から100 万人以上増えています。

また、2 0 1 1 年に発表されたベトナム統計総局と国連人口基金

(UNFPA)の共同調査の結果によると、ベトナムの人口は2029 年には1 億270 万人、2049 年には1 億870 万人に達すると予測されています。

近年、人口構成は労働生産人口比率が高い「人口ボーナス」の時期 にあります。また、合計特殊出生率は2011 年に2 人を割り込みましたが、政府の方針が「人口増の抑制」から「人口置換水準の出生率の 維持」へと転換されており、2.1 人前後で推移しています。

■言語:ベトナム語(公用語)

公用語であるベトナム語はキン語ともいい、もともとは約86%と多数を占めるキン族の民族言語ですが、現在では少数民族の間でも共通語として話されています。ただし、少数民族言語の使用も認められており、少数民族の地域では二言語による教育が行われています。

ベトナム語の文字はクォックグーと呼ばれる日本のローマ字表記のような表音文字で、F、J、W、Z以外のアルファベットを使用します。発音においては6つの声調が用いられるため、声調を表す記号が振られています。なお、100年ほど前までは漢字が使用されていたため、漢字由来の単語が現代ベトナム語でも多く含まれます。

■通貨:ドン(略称VND)

通貨単位はドンで、補助単位は使われません。現在使用されている紙幣は100ドンから50万ドンまで14種類(1万ドンと2万ドンは各2種類)もあります。硬貨は200ドン、500ドン、1,000ドン、2,000ドン、5,000ドンの5種類です。

なお、1 ドン= 0.0048 円(2021 年6 月7 日時点)となっています(oanda.com)。

■宗教

ベトナムにおける最大の宗教は、中国を経由してもたらされた大乗仏教で、人口比率で約8割といわれています。また、フランスの植民地支配の影響によりキリスト教が1割を占め、その大多数がカトリックです。その他イスラム教や、新興宗教であるカオダイ教やホアハオ教などが信仰されています。

しかし、ベトナムは他の東南アジア諸国に比べて、宗教的な色彩は薄い国です。多くの東南アジア諸国において、宗教は社会秩序や道徳規範に大きな影響を与えていますが、ベトナムでは日常習慣や儀礼的な意味合いでの宗教としての側面が強いといえます。これは、最大の宗教が規律の緩やかな大乗仏教であることや、宗教との親和性が低い社会主義国家であることが理由として考えられます。

■民族

ベトナムでは人口の約86%をキン族(越族、ベト族)が占めており、狭義ではベトナム人はキン族のことを指します。しかし、ベトナムは多民族国家で、キン族の他に、53にも及ぶ少数民族が共存しています。タイー族(旧トー族)、タイ族、ムオン族、クメール族などの少数民族が山間部を中心に全国に分布しています。ベトナムは多民族国家ではあるものの他の国で見られるような民族紛争はほとんどありません。

また、ベトナム経済を考える上で華人(華僑、ホア族)の存在も重要です。1950年代には南部を中心に150万人以上いたとされる華人ですが、1970年代の中越戦争時代に多くの華人が難民として国外に去りました。その後、ドイモイ政策の導入に伴い帰国や新たな移住があり、再び華人は増えつつあります。華人は南部に多く、ホーチミンのチョロン地区は東南アジア有数のチャイナタウンとして有名です。

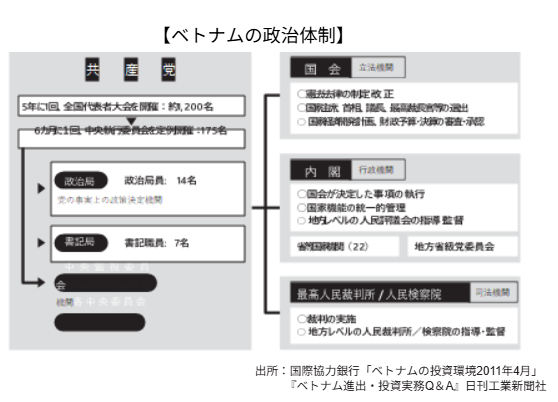

■政治体制:社会主義共和国

ベトナム共産党による一党独裁の社会主義体制です。また集団指導体制がとられており、共産党書記長、国家主席、首相の3人の首脳によるトロイカ体制です。建国以来これらの役職は慣例的に兼任されることはなく、権力の一極集中は起きにくくなっています。

[共産党]

書記長:グエン・フー・チョン

全国に約360 万人の共産党員がおり、党の代表者約1,200 人によって、5 年に1 回党大会(全国代表者大会)が開かれます。この大会 が共産党の最高機関とされ、実質的には国の最高指導機関となりま す。

全国代表者大会で中央執行委員150 人が選出され、全国代表者大会の閉会中は6 カ月に1 回中央執行委員会が定例開催されます。中央執行委員会はその意思決定機関である政治局の書記長を選出します。 共産党政治局の書記長が事実上の党首に当たります。

[国会]:一院制(500名)、任期5年

元首:グエン・スアン・フック国家主席

国会は、共産党の指導の下、法律の制定をする唯一の立法機関です。国会議員は国民の直接選挙により選出され、国家主席は国家の元首として国会議員の中から選出されます。

[内閣]

首相:ファム・ミン・チン 副首相兼外相:ファム・ビン・ミン

内閣は国会の執行機関として、政治、経済、国防、国政を執行します。内閣のトップは首相で、国会に対して政策執行の責任を負い、活動報告を行います。首相は国会が任免権を持ち、任期は5年です。

[司法府]

司法機関は裁判所と人民検察院に分けられます。裁判所は日本の最高裁に当たる最高人民裁判所、各地方行政単位に設置される省・県・村人民裁判所や法律によって設置されるその他の裁判所があります。人民検察院は独立した国家機関で、憲法と法律にのみ拘束されます。人民検察院はあらゆる団体に対して法律を遵守するよう監督します。

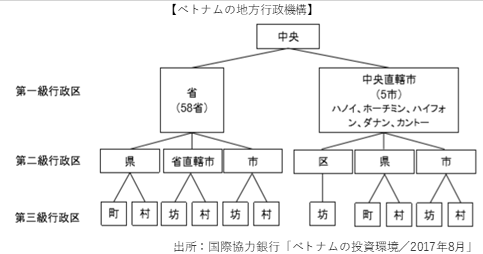

[地方政府組織]

ハノイ、ホーチミン、ハイフォン、ダナン、カントーの5つの中央直轄市と58の省があり、その下に県、市、町、村、坊等があります。

■歴史(~現代)

ベトナムの歴史は、繰り返し行われてきた外国からの侵略と支配、それに対する抵抗と独立に向けての戦いの歴史といえます。

中国による1000年にわたる支配、1884年からのフランス植民地支配、1940年からの日本による統治があり、1945年の独立後も南北の分断やベトナム戦争がありました。これらの苛烈な歴史を経て、1976年、ベトナム社会主義共和国が発足し現在に至っています。

[フランス領インドシナ連邦]

19世紀には、アヘン戦争をきっかけとした欧州列強によるアジア支配がベトナムにも及びます。1858年にフランスがインドシナ半島に侵攻したのを契機に、ベトナムはカンボジアとともにフランスの植民地となり、フランス領インドシナ連邦に組み込まれます。その後、植民地支配は100年近く続きます。

[ベトナム共産党の結成]

フランスによる植民地支配の中、1920年頃からはソビエトのコミンテルン(共産主義インターナショナル)の影響で民族運動が盛んになり、ホー・チ・ミンによってベトナム共産党が1930年に結成され、独立運動を展開します。

[第二次世界大戦]

第二次世界大戦が始まると、フランス植民地支配からの独立の機運はさらに高まり、独立運動組織であるベトミンを中心としてゲリラ戦が展開されました。1940年に日本軍が侵攻しますが、1945年8月15日に日本の全面降伏により第二次世界大戦は終結し、日本軍の進駐は終了します。翌8月16日、ホー・チ・ミンによってベトナム民主共和国の独立宣言が行われました。

[インドシナ戦争とジュネーブ協定]

フランスはベトナム民主共和国の独立を認めず、再植民地化を図ります。1946年、ハイフォンやハノイでフランス軍とベトミンによる武力衝突が起き、インドシナ戦争が勃発します。

フランスは数十万もの植民地軍を派兵しましたが劣勢が続き、1953年のディエンビエンフーでの決定的な敗北を受けて、和平交渉による終結へと方針を転換します。

インドシナでの休戦を定めたジュネーブ協定が1954年に締結され、それに基づき、1956年にフランスは完全撤退しました。また、この協定において北緯17度線での暫定的軍事境界線が設置され、ベトナムは南北に分断された状態となります。

[東西冷戦とベトナム戦争]

インドシナ戦争末期には、ソ連(現ロシア)と中華人民共和国がベトナム民主共和国(北ベトナム)を承認して武器援助を始め、アメリカがフランス側の援助を始め、東西冷戦を背景とした代理戦争としての意味合いを強めていきます。

ジュネーブ協定によってフランスが撤退した後、アメリカはベトナムを反共産主義の防波堤と位置付けて直接介入を始めます。サイゴン(現ホーチミン市)に傀儡政権を成立させ、1955年にベトナム共和国(南ベトナム)の樹立が宣言されます。それに対し、反米勢力による武装闘争が始まり、1960年に南ベトナム解放民族戦線が結成されます。アメリカはますます軍事介入を強め、ついに1965年に北ベトナムのハノイへの空爆を開始し、ベトナム戦争が始まりました。しかし、アメリカは莫大な軍備を投入したにもかかわらず、事態は泥沼化したまま活路を見出せず、1973年に撤退しました。

北ベトナム政府はこれを契機に南北統一を目指し、南ベトナム軍への攻撃を開始します。1975年に南ベトナムのサイゴンの陥落によりベトナム戦争が終結しました。この凄惨な戦争により、ベトナムには数百万人の犠牲者と国土の荒廃がもたらされる結果となりました。

[ カンボジア侵攻と中越戦争]

1976 年に、ベトナムは南北統一を果たし、現在のベトナム社会主義共和国が成立、社会主義国家建設の方針を強く打ち出します。

978 年に、政府がベトナム南部の経済の実権を握っていた華僑を追放すると、中国はベトナムへの支援を中止しました。一方、ベトナ ムは経済相互援助会議(COMECON)に加盟し、ソ連と友好協力条約を締結します。

また、ベトナム軍はポルポト政権下のカンボジアに侵攻し、1979 年1 月プノンペンを攻略、カンプチア人民共和国(ヘン・サムリン政権)を樹立しました。ポルポト派を支援する中国は、ベトナム北部の 国境で攻撃を開始しました。中越戦争といわれるこの戦争は、中国による侵攻から約1 カ月後の1979 年3月に、中国がベトナム領から撤退し終焉しています。短い戦争であったにもかかわらず、多くのボートピープル(ベトナム難民)が流出することとなりました。

カンボジア侵攻と中越戦争で、国内経済が疲弊し、国際的にも孤立 したベトナムは、1989 年9 月にカンボジアから完全撤退しました。

[ドイモイ(刷新)と全方位外交]

南北統一以降に進めてきた社会主義経済化の挫折から、1986年より市場経済化を目指す「ドイモイ」(刷新)政策に転換し、改革・開放路線に転じました。ドイモイ政策とは、社会主義路線の見直し、重工業優先から軽工業優先への転換、市場経済の導入(国営以外の企業や私有財産の是認)等からなり、この政策により、経済は大きく発展することとなります。

一方で、1989 年のカンボジアからの撤退により国際的な孤立の要因がなくなったことや1991 年に最大の貿易相手国であったソ連が崩壊したことで、ベトナムは全方位外交路線を歩むこととなります。その後中国、フランス、アメリカ等それまで敵対していた国とも相次いで国交を正常化させ、また1995 年にはASEANにも加盟するなど、国際社会と積極的に協力するようになりました。

[21世紀のベトナム]

ドイモイ政策により経済成長を遂げ、全方位外交により国際協調路線を歩んできたベトナムは、2007年にはWTOへの加盟を果たします。また、2008年の国連安全保障理事会の非常任理事国入り、2010年のASEAN議長国就任など、アジア太平洋地域や国際社会での関係強化に非常に意欲的です。

■教育

ベトナムでは伝統的に勉学を重んじる傾向があります。小学校の就学率は95.28% と高く、白いシャツに赤いスカーフを巻いた小学生たちの姿がベトナムの日常的な光景として有名です。また、成人の識字 率は高く93% にもなっています。

ベトナムの教育は、教育訓練省(Ministry of Education and Training)が管轄して教育政策を立案し、省や市町村などの自治体が教育課程を定めて実施、監督に当たります。ただし、大学教育においては、医科薬科大学は厚生省、美術大学は文化情報省など、一部管轄が異なります。

また、日本に対する関心が高く、日本語の学習者がベトナム国内に 3 万人以上いるといわれています。中学校や高等学校では、日本語を学ぶクラスを設けている学校もあります。

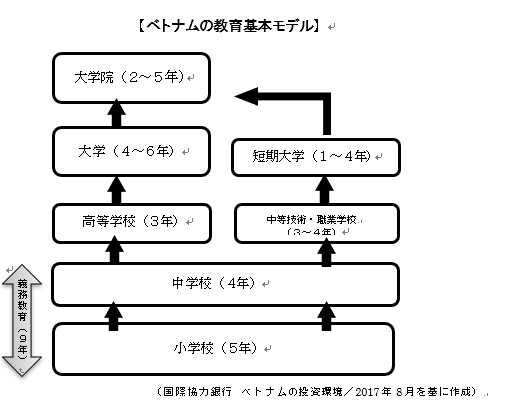

■教育システム

ベトナムでは、南北で教育制度が異なっていましたが、南北統一から6 年後の1981 年に、旧南ベトナムの制度を採用することとなり、全国の教育制度が一本化されました。

小学校が5 年(6 歳~ 11 歳)、中学校が4 年(12 歳~ 15 歳)、高等学校が3 年(16 歳~ 18 歳)の、5-4-3 制です。義務教育は小学校と中学校の計9 年間となっています。しかし、事実上は義務教育が小学校までの地域があることや、教員や校舎が不足しているため午前午 後に分けて通学する2 部制をとっている地域も多く、地域格差が問題となっています。

高等学校のほかに中等技術・職業学校があり、どちらも修了すると大学などの高等教育に進むことができます。大学の修学期間は4 ~ 6 年(工学部は5 年、医学部は6 年)で、短期大学は3 年が一般的です。大学院は修士課程が2 年、博士課程は3 年が標準的です

■日越関係

日本とベトナムという海洋国家的性格を持った両国の結びつきは古く、16 世紀ごろの朱印船貿易まで遡るといわれています。

現代史においては、第二次世界大戦時における日本軍による占領、 ベトナム戦争時には米軍部隊の多くが沖縄を拠点としていたことなど、ベトナムの戦禍の歴史と大きくかかわっています。ベトナム戦争時にベトナム国(南ベトナム)との間において、第二次世界大戦の戦争賠償の合意がありましたが、終戦後にベトナム民主共和国(北ベトナム)から改めて要求があり、日本政府は経済協力といった形で合意に至り、1973 年に日本と南北統一政府(ベトナム社会主義共和国) との国交が樹立、1975 年にはハノイに大使館が開設されています。

ベトナムのカンボジア侵攻から撤退したのちには、日本とベトナムの関係は経済援助を軸に、技術支援、文化交流、法整備支援など幅広く展開されるようになりました。ベトナムにとって日本は他国に抜 きんでて世界最大のODA支援国となりました。さらに、21 世紀になり「戦略的パートナーシップ」を目指した両国の関係強化が謳われ、2009 年10 月には「日本・ベトナム経済連携協定(EPA)」が発効されました。

在ベトナム日本人は2 万2,125 人(2018 年10 月時点)、在日ベトナム人は44 万8,053 人にのぼります。

【日本の対ベトナム ODA の推移】(単位:億円)

|

|

2012 年度 |

2013 年度 |

2014 年度 |

2015 年度 |

2016 年度 |

|

円借款 |

2029.26 |

2019.85 |

1124.14 |

178.76 |

1321.42 |

|

無償資金協力 |

17.20 |

14.65 |

14.81 |

32.93 |

26.35 |

|

技術協力 |

102.97 |

102.78 |

92.69 |

106.99 |

90.40 |

参考文献

- 東京都立図書館 「ベトナム社会主義共和国 基本情報」

- ベトナム社会主義共和国 公式ホームページ「地理に関する情報」

- 環境省「レッドリスト」

- ベトナム統計局「2019 年の人口と住宅の国勢調査のプレスリリース結果」

- ハノイ友好協会 「外国人観光客から見たハノイとサイゴンの違い」

- VN Economy「都市計画プロジェクト」

- Kienguru.vn「ベトナムの歴史の簡単な概要」

- VIET JO「ベトナムドンの偽札が増加、見分け方は?」

- コトバンク 「エンボス加工 」

- ベトナム国立銀行 「流通しているお金」

- Go Vietnam Tours「ベトナム通貨 – ベトナムドンの基本ガイド」

- VIET JO「ポリマー紙幣の扱いに注意 アルコール厳禁」

- ASEAN Vietnam 2020「宗教的信念」

- ベトナム社会主義共和国(Socialist Republic of Viet Nam)「基礎データ 」

- PAHAPLUAT 日刊紙「ベトナム共産党には現在 520 万人のメンバーがいる」

- 西村旭法律事務所 「ベトナムの法令や司法制度の特徴」

- VIET JO ベトナムの省・中央政府直轄市一覧

- JETRO 「ベトナム 教育(Edtech)産業調査(2021 年 1 月)」

- 外務省「最近のベトナム情勢」