еҹәзӨҺзҹҘиӯҳ

+ .1 .гғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®еҹәзӨҺзҹҘиӯҳ

еҹәзӨҺзҹҘиӯҳ

в– жӯЈејҸеӣҪеҗҚгҖҖ→гҖҖгғ–гғ©гӮёгғ«йҖЈйӮҰе…ұе’ҢеӣҪ

иӢұиӘһеҗҚпјҡFederative Republic of Brazil

гғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«иӘһеҗҚпјҡ República Federativa do Brasil

зҸҫеңЁгҒ®еӣҪеҸ·гҒ§гҒӮгӮӢгғ–гғ©гӮёгғ«гҒҜгҖҒеёёз·‘й«ҳжңЁгҒ®еҗҚз§°гҒ§гҒӮгӮӢгғ‘гӮҰгғ»гғ–гғ©гӮёгғ«(ж—Ҙжң¬иӘһеҗҚпјҡгғ–гғ©гӮёгғ«гғңгӮҜ)гҒ«з”ұжқҘгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҪ“еҲқгҒҜгҖҒ1500е№ҙгҒ«гғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«гғ»гӮӨгғігғүйҒ еҫҒйҡҠй•·гҒ§гҒӮгӮӢгғҡгғүгғӯгғ»гӮўгғ«гғҙгӮЎгғ¬гӮ№гғ»гӮ«гғ–гғ©гғ«гҒҢжјӮзқҖгҒ—гҒҹйҡӣгҒ«гҖҒгҖҢгғҙгӮ§гғ©гғ»гӮҜгғ«гӮ№пјҲзңҹгҒ®еҚҒеӯ—жһ¶пјүеі¶гҖҚгҒЁеҗҚгҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«зҺӢгғһгғҢгӮЁгғ«1дё–гҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гҖҢгӮөгғігӮҝгғ»гӮҜгғ«гӮ№пјҲиҒ–еҚҒеӯ—жһ¶пјүгҒ®ең°гҖҚгҒЁж”№еҗҚгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒқгҒ®еҫҢгҖҒеҪ“жҷӮгғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«гҒ§еЎ—ж–ҷгҒЁгҒ—гҒҰдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгғ‘гӮҰгғ»гғ–гғ©гӮёгғ«(иөӨгҒ„жңЁ)гҒ®ијёеҮәгҒҢзӣӣгӮ“гҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгҖҢгғ–гғ©гӮёгғ«гҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

в– еӣҪж——

гғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®еӣҪж——гҒҜгҖҒгҖҢйҮ‘гҖҚгҒЁгҖҢз·‘гҖҚгҒ®ж——гҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгӮўгӮҰгғӘгғҙгӮ§гғ«гӮёпјҲAuriverdeпјүгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеӣҪж——гҒ®еҺҹеһӢгҒҜ1889е№ҙ11жңҲ19ж—ҘгҒ«еҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҖҒгҒқгҒ®еҫҢж•°еӣһзҙ°йғЁгҒ®еӨүжӣҙгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҖҒ1992е№ҙ5жңҲ11ж—ҘгӮҲгӮҠзҸҫиЎҢгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

з·‘гҒҜжһ—жҘӯгҒЁиҫІжҘӯгҖҒй»„иүІгҒҜйүұжҘӯгӮ’иұЎеҫҙгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁи§ЈйҮҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдёӯеӨ®гҒ«гҒӮгӮӢйқ’гҒ„зҗғдҪ“гҒҜгҖҒз„ЎиЎҖйқ©е‘ҪгҒ§еёқж”ҝгҒӢгӮүе…ұе’ҢеҲ¶гҒёгҒЁеӨүгӮҸгҒЈгҒҹ1889е№ҙ11жңҲ15ж—ҘгҒ®гғӘгӮӘгғҮгӮёгғЈгғҚгӮӨгғӯгҒ®з©әгӮ’иЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзҗғдҪ“еҶ…гҒ«жҸҸгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ27еҖӢгҒ®жҳҹгҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгғ–гғ©гӮёгғ«йҖЈйӮҰе…ұе’ҢеӣҪгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢ26е·һгҒЁ1йҖЈйӮҰзӣҙиҪ„еҢәпјҲгғ–гғ©гӮёгғӘгӮўпјүгӮ’иЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒдёӯеӨ®гҒ«гҒҜзҷҪгҒ„еёҜгҒ§гҖҢORDEM e PROGRESSOгҖҚгҒЁжӣёгҒӢгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«иӘһгҒ§гҖҢ秩еәҸгҒЁйҖІжӯ©гҖҚгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҖҒгғ•гғ©гғігӮ№дәәе“ІеӯҰиҖ…гҒ®гӮӘгғјгӮ®гғҘгӮ№гғҲгғ»гӮігғігғҲгҒ®иЁҖи‘үгӮ’еј•з”ЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҖҖ

в– йқўз©Қгғ»еӣҪеңҹгҖҖ→гҖҖ8,511,965гҺўгҖҖпјҲж—Ҙжң¬гҒ®зҙ„22.5еҖҚпјҸдё–з•Ң第5дҪҚпјү

гғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®еӣҪеңҹйқўз©ҚгҒҜгҖҒдё–з•Ң5дҪҚгҒ®зҙ„851дёҮгҺўгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜж—Ҙжң¬гҒ®зҙ„22пјҺ5еҖҚгҖҒеҚ—зұіеӨ§йҷёгҒ®зҙ„47пјҺ3пј…гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®ең°зҗҶгҒҜгҖҒеҢ—йғЁгғ»дёӯйғЁгғ»еҚ—йғЁгҒ«еҲҶгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

иҰіе…үгҒ§жңүеҗҚгҒӘең°еҹҹгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒеҢ—йғЁгҒ®гӮўгғһгӮҫгғіжІіжөҒеҹҹгҒЁгҖҒеҚ—йғЁгҒ®гғӘгӮӘгғҮгӮёгғЈгғҚгӮӨгғӯгҖҒеҗҢгҒҳгҒҸеҚ—йғЁгҒ®гғ‘гғ©гғҠе·һгӮӨгӮ°гӮўгӮ№гҒ®ж»қгҒӘгҒ©гҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

еҢ—йғЁең°ж–№гҒ«гҒҜгҖҒгӮўгғһгӮҫгғіжІіжөҒеҹҹгҒЁгғ–гғ©гӮёгғ«й«ҳеҺҹгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгӮўгғһгӮҫгғіжІіжөҒеҹҹгҒҜгҖҒгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®жңҖй«ҳеі°гғҚгғ–гғӘгғҠеұұпјҲ3014mпјүгӮ’гӮӮгҒӨгӮ®гӮўгғҠй«ҳең°гӮ’йҷӨгҒ‘гҒ°гҖҒжө·жҠң200mд»ҘдёӢгҒ®е№ійҮҺгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®дёӯеӨ®гҒ«жөҒгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгҖҒдё–з•ҢжңҖеӨ§гҒ®жөҒеҹҹйқўз©ҚгӮ’гӮӮгҒӨгӮўгғһгӮҫгғіжІігҒ§гҖҒгҒқгҒ®жөҒеҹҹйқўз©ҚгҒҜгҖҒзҙ„650дёҮгҺўгҒ«гӮӮгҒҠгӮҲгҒігҒҫгҒҷгҖӮеҶ¬гҒ®й–“гҒ«2гӮ«жңҲзЁӢеәҰйӣЁгҒҢе°‘гҒӘгҒ„жҷӮжңҹгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҢ—йғЁгҒ®дёӯгҒ§гӮӮзү№гҒ«гҒ“гҒ®ең°еҹҹгҒҜе№ҙдёӯйӣЁгҒ§гҖҒгҒҫгҒҹй«ҳжё©гҒ®ж°—еҖҷдёӢгҒ«гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгӮўгғһгӮҫгғіжІіжөҒеҹҹгҒ«гҒҜзҶұеёҜйӣЁжһ—гҒҢеәғгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

дёӯйғЁең°ж–№гҒ«гҒҜгҖҒең°зҗғдёҠгҒ§иҮӘ然гҒҢеҺҹе§ӢжҷӮд»ЈгҒ®е§ҝгҒ®гҒҫгҒҫгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©з„ЎеӮ·гҒ§дҝқеӯҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮёгғЈгғ©гғқгғігҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢең°еҹҹгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгӮёгғЈгғ©гғқгғігҒҜгҖҒгғҲгӮ«гғігғҒгғігӮ№е·һгҒ«дҪҚзҪ®гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠиҰіе…үеҗҚжүҖгҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒз”ЈжҘӯйқўгҒ§гҒҜиұҠеҜҢгҒӘж°ҙиіҮжәҗгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹгғ©гӮёгӮ§гӮўгғүж°ҙеҠӣзҷәйӣ»гӮ„гҖҒж°ҙжөҙе®ўгӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҹиҰіе…үжҘӯгҒҢзӣӣгӮ“гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еҚ—йғЁең°ж–№гҒ«гҒҜгҖҒгӮ«гғјгғӢгғҗгғ«гҒ§жңүеҗҚгҒӘгғӘгӮӘгғҮгӮёгғЈгғҚгӮӨгғӯгӮ„гҖҒдё–з•Ң3еӨ§зҖ‘еёғгҒ®1гҒӨгҒЁгҒ—гҒҰжңүеҗҚгҒӘгӮӨгӮ°гӮўгӮ№гҒ®ж»қгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеӨ–иіҮзі»дјҒжҘӯгҖҒж—Ҙзі»дјҒжҘӯгҒ®йҖІеҮәгҒҢжңҖгӮӮеӨҡгҒ„гӮөгғігғ‘гӮҰгғӯгӮӮеҚ—йғЁең°ж–№гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬дәәй§җеңЁе“ЎгҒҜгҖҒгӮөгғігғ‘гӮҰгғӯеёӮгҒ®дёӯеҝғйғЁгҒ§гҒӮгӮӢгғ‘гғ©гӮӨгғјгӮҫгҖҒгӮёгғЈгғ«гӮёгғігғ»гғ‘гӮҰгғӘгӮ№гӮҝгҖҒгӮ»гғ«гӮұгӮӨгғ©гғ»гӮ»гғјгӮ¶гғ«гҖҒгғҷгғ©гғ»гғҙгӮЈгӮ№гӮҝең°еҢәгҒ«еӨҡгҒҸеұ…дҪҸгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

в– йҰ–йғҪгҖҖ→гҖҖгғ–гғ©гӮёгғӘгӮў

гғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®йҰ–йғҪгҒҜгҖҒгғ–гғ©гӮёгғӘгӮўгҒ§гҒҷгҖӮгғ–гғ©гӮёгғӘгӮўгҒёгҒҜгҖҒ1956е№ҙ1жңҲгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®еӨ§й ҳй ҳгҒ§гҒӮгӮӢгӮёгғҘгӮ»гғӘгғјгғҺгғ»гӮҜгғ“гғҒгӮ§гғғгӮҜеӨ§зөұй ҳгҒ®зҷәжЎҲгҒ—гҒҹгғӘгӮӘгғҮгӮёгғЈгғҚгӮӨгғӯгҒӢгӮүгҒ®йҒ·йғҪиЁҲз”»гҒҢе®ҹиЎҢгҒ•гӮҢгҖҒ1960е№ҙ4жңҲ21ж—ҘгҒ«йҒ·йғҪгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁгҒҜдҪ•гӮӮгҒӘгҒ„жңӘй–ӢгҒ®еңҹең°гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеҶ…йҷёйғЁгҒ®й–ӢзҷәгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒ«гӮҲгӮӢеӣҪеңҹгҒ®еқҮиЎЎгҒ®гҒЁгӮҢгҒҹзҷәеұ•гҒ®зӮәгҒ«иЁҲз”»зҡ„гҒ«е»әиЁӯгҒ•гӮҢгҒҹиЁҲз”»йғҪеёӮгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ2021е№ҙжҷӮзӮ№гҒ§гҒҜгҖҒдәәеҸЈзҙ„309дёҮдәәгӮ’ж“ҒгҒҷгӮӢеӨ§йғҪеёӮгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

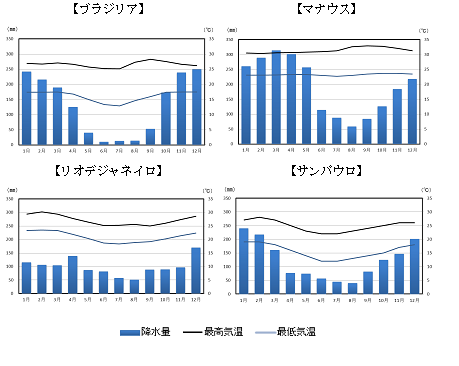

в– ж°—еҖҷгҖҖ

гғ–гғ©гӮёгғ«гҒҜеҚ—еҚҠзҗғгҒ«дҪҚзҪ®гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒеӣҪеңҹгҒ®зҙ„90%д»ҘдёҠгҒҢзҶұеёҜең°еҹҹгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®дёӯгҒ§гӮӮгҖҒзҶұеёҜжҖ§ж°—еҖҷгҖҒдәңзҶұеёҜжҖ§ж°—еҖҷгҖҒеҚҠз Ӯжј еһӢд№ҫзҮҘж°—еҖҷгҖҒй«ҳең°гҒ®дәңзҶұеёҜжҖ§ж°—еҖҷгҖҒжё©еёҜжҖ§ж°—еҖҷгҒ®5гҒӨгҒ«еҲҶйЎһгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгҒҫгҒҷгҖӮеӨ§иҘҝжҙӢжІҝеІёгҒҜе…ЁдҪ“зҡ„гҒ«жё©жҡ–гҒӘгҒҹгӮҒгҖҒгғӘгӮӘгғҮгӮёгғЈгғҚгӮӨгғӯгӮ„гғ¬гӮ·гғјгғ•гӮ§гҒӘгҒ©гҒ®гғӘгӮҫгғјгғҲең°гҒЁгҒ—гҒҰеӨҡгҒҸгҒ®иҰіе…үе®ўгҒҢиЁӘгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮжҡҰдёҠгҒ®еӯЈзҜҖгҒҜгҖҒеӨҸгҒҢ11жңҲгҒӢгӮү4жңҲгҖҒеҶ¬гҒҜ5жңҲгҒӢгӮү7жңҲгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮөгғігғ‘гӮҰгғӯгҖҒгғ–гғ©гӮёгғӘгӮўгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘй«ҳеҺҹйғҪеёӮгҒҜгҖҒгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®дёӯгҒ§гӮӮжё©жҡ–ең°еҹҹгҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҖҒе№іеқҮж°—жё©гҒҜ19в„ғзЁӢеәҰгҒ§гҒҷгҖӮгғӘгӮӘгғҮгӮёгғЈгғҚгӮӨгғӯгҖҒгғ¬гӮ·гғғгғ•гӮ§гҖҒгӮөгғ«гғҙгӮЎгғүгғјгғ«гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжө·еІёең°еёҜгҒҜгҖҒж°—жё©гҒҢй«ҳгҒҸгҖҒгғқгғ«гғҲгӮўгғ¬гғјгӮ°гғ¬гӮ„гӮҜгғӘгғҒгғјгғҗгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгғ–гғ©гӮёгғ«еҚ—йғЁгҒҜ欧зұігҒ®ж°—еҖҷгҒЁдјјгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҶ¬гҒ«ж°—жё©гҒҢйӣ¶дёӢгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

пј»гғ–гғ©гӮёгғӘгӮўпјҪ

гғ–гғ©гӮёгғ«дёӯйғЁгҒ«дҪҚзҪ®гҒҷгӮӢгғ–гғ©гӮёгғӘгӮўгӮ„гғ‘гғігӮҝгғҠгғјгғ«гҒҢгҒӮгӮӢеҶ…йҷёйғЁгҒ«гҒҜгҖҒйӣЁжңҹгҒЁд№ҫжңҹгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒд№ҫжңҹгҒ«гҒҜж№ҝеәҰгҒҢж•°гғ‘гғјгӮ»гғігғҲгҒ—гҒӢгҒӘгҒҸгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮд№ҫзҮҘгҒ—гҒҹж—ҘгҒҢз¶ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

пј»гғһгғҠгӮҰгӮ№пјҪ

гғ–гғ©гӮёгғ«еҢ—йғЁгҒ«дҪҚзҪ®гҒҷгӮӢгғһгғҠгӮҰгӮ№гӮ„гғҷгғ¬гғігҒ®зҶұеёҜең°еҹҹгҒҜгҖҒе№ҙй–“гҒ®ж°—жё©гҒҢ24в„ғгҒӢгӮү35в„ғгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе№ҙй–“йҖҡгҒ—гҒҰжҡ‘гҒ„ең°еҹҹгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ

пј»гғӘгӮӘгғҮгӮёгғЈгғҚгӮӨгғӯпјҪ

гғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®гӮ„гӮ„еҚ—йғЁгҒ«дҪҚзҪ®гҒҷгӮӢгғӘгӮӘгғҮгӮёгғЈгғҚгӮӨгғӯгҒҜгҖҒдәңзҶұеёҜең°еҹҹгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒ12жңҲгҒӢгӮү2жңҲгҒҢ1е№ҙгҒ§жңҖгӮӮжҡ‘гҒҸгҖҒгҒҫгҒҹйӣЁгӮӮгӮҲгҒҸйҷҚгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгғ–гғ©гӮёгғ«еҚ—йғЁгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеӨҸгҒҜзү№гҒ«йӣЁгҒҢеӨҡгҒ„жҷӮжңҹгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгғӘгӮӘгғҮгӮёгғЈгғҚгӮӨгғӯгҒҢдҪҚзҪ®гҒҷгӮӢеӨ§иҘҝжҙӢең°еҹҹгҒ®е№іеқҮж°—жё©гҒҜ23в„ғгҒӢгӮү27в„ғгҒ§гҒҷгҖӮ

пј»гӮөгғігғ‘гӮҰгғӯпјҪ

гӮөгғігғ‘гӮҰгғӯгҒӢгӮүеҚ—гҒҜжё©еёҜгҒ«иҝ‘гҒ„дәңзҶұеёҜең°еҹҹгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгғӘгӮӘгғҮгӮёгғЈгғҚгӮӨгғӯгҒЁеҗҢж§ҳгҖҒ1жңҲгҒЁ2жңҲгҒҢ1е№ҙгҒ§жңҖгӮӮжҡ‘гҒ„жҷӮжңҹгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹйӣЁгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒйҷҚж°ҙйҮҸгҒҜж—Ҙжң¬гҒ®жў…йӣЁгӮҲгӮҠгӮӮгҒҜгӮӢгҒӢгҒ«еӨҡгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгғӘгӮӘгғҮгӮёгғЈгғҚгӮӨгғӯгҒ«жҜ”гҒ№гҒҰе№ҙй–“3в„ғгҒӢгӮү5в„ғе№іеқҮж°—жё©гҒҢдҪҺгҒҸгҖҒеҶ¬гӮӮгҒӮгӮӢзЁӢеәҰеҶ·гҒҲиҫјгӮҖж—ҘгҒҢз¶ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®й«ҳеҺҹең°еёҜгҒ®е№іеқҮж°—жё©гҒҜ18в„ғгҒӢгӮү21в„ғгҒ§гҒҷгҖӮ

еҮәжүҖпјҡMapsгҖҖGuides

в– жҷӮе·®гҖҖ→гҖҖгҖҖпјҚ12жҷӮй–“гҒӢгӮүпјҚ14жҷӮй–“

гғ–гғ©гӮёгғ«гҒҜжқұиҘҝй–“гҒ§2жҷӮй–“гҒ®жҷӮе·®гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеӣҪеҶ…гҒ§гӮӮ3гҒӨгҒ®жҷӮй–“еёҜгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгғӘгӮӘгғҮгӮёгғЈгғҚгӮӨгғӯгӮ„гӮөгғігғ‘гӮҰгғӯгҒҜж—Ҙжң¬гӮҲгӮҠ12жҷӮй–“йҒ…гӮҢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзңҹеҸҚеҜҫгҒ®еңҹең°гҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮеҢ—иҘҝйғЁгҒ«дҪҚзҪ®гҒҷгӮӢгғһгғҠгӮҰгӮ№гҒҜ13жҷӮй–“гҒ®йҒ…гӮҢгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒгғҡгғ«гғјгҒЁгҒ®еӣҪеўғд»ҳиҝ‘гҒ«гҒӮгӮӢгғӘгӮӘгғ–гғ©гғігӮігҒҜ14жҷӮй–“гҒ®йҒ…гӮҢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

1931е№ҙгҒӢгӮүдёҖйғЁгҒ®ең°еҹҹгҒ§гҒҜгӮөгғһгғјгӮҝгӮӨгғ гҒҢе°Һе…ҘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ2019е№ҙгҒ«гғ–гғ©гӮёгғ«ж”ҝеәңгҒҜе®ҹж–ҪдёӯжӯўгӮ’зҷәиЎЁгҒ—гҖҒзҸҫеңЁгҒ§гҒҜеҗҢеҲ¶еәҰгҒ®йҒӢз”ЁгӮ’гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

в– дәәеҸЈгҖҖ→2е„„1,332дёҮдәәпјҲIBGEгҖҖгғ–гғ©гӮёгғ«ең°зҗҶзөұиЁҲйҷўгҖҖ2021е№ҙжҺЁиЁҲеҖӨпјү

гғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®дәәеҸЈгҒҜ2013е№ҙгҒ«гҒҜ2е„„дәәгӮ’зӘҒз ҙгҒ—гҖҒзҸҫеңЁгӮӮжҜҺе№ҙеў—еҠ гӮ’з¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҒ§гҖҒиҝ‘е№ҙгҒ®дәәеҸЈеў—еҠ зҺҮгҒҜ1%гӮ’дёӢеӣһгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒз·©гӮ„гҒӢгҒӘеў—еҠ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒе№ҙйҪўеҲҘгҒ®дәәеҸЈж§ӢжҲҗгҒ§гҒҜгҖҒ15жӯіжңӘжәҖгҒ®жҜ”зҺҮгҒҢжёӣгӮҠгҖҒ65жӯід»ҘдёҠгҒҢеў—гҒҲгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹй«ҳйҪўеҢ–гҒёгҒЁеҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҗдәәеҸЈгғ”гғ©гғҹгғғгғүпјҲ2022пјүгҖ‘

в– иЁҖиӘһгҖҖ→гҖҖгғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«иӘһ

гғ–гғ©гӮёгғ«гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢе…¬з”ЁиӘһгҒҜгғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«иӘһгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж®ҶгҒ©гҒ®гғ–гғ©гӮёгғ«еӣҪж°‘гҒҢжҜҚиӘһгҒЁгҒ—гҒҰгғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«иӘһгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ§дҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«иӘһгҒҜгӮўгғ•гғӘгӮ«гӮ„еӨҡеҪ©гҒӘз•°ж–ҮеҢ–гҒ®еҪұйҹҝгӮ’еј·гҒҸеҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒж–Үжі•гғ«гғјгғ«гҒ«зёӣгӮүгӮҢгҒӘгҒ„еҸЈиӘһзҡ„гҒӘж–Үжі•гҒҢеӨҡгҒҸеҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гғ–гғ©гӮёгғ«гғ»гғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«иӘһгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжң¬еӣҪгғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«иӘһгҒЁгҒҜгҖҒзҷәйҹігӮ„ж–Үжі•гҒӘгҒ©гҒҢе°‘гҒ—з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒеӨ–еӣҪи«ёеӣҪгҒӢгӮүгҒ®з§»ж°‘第1дё–д»ЈгҒ®дёӯгҒ«гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬иӘһгғ»гӮӨгӮҝгғӘгӮўиӘһгғ»гғүгӮӨгғ„иӘһгӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гӮӮеӨҡгҒҸгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒ2дё–д»ҘйҷҚгғ»зҸҫеңЁгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®иЁҖиӘһгӮ’еҸ—з¶ҷгҒ„гҒ§гҒ„гӮӢең°еҹҹгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

в– йҖҡиІЁ

дҪҝз”ЁйҖҡиІЁгҒҜгғ¬гӮўгғ«гҒ§гҖҒж–°иҒһзӯүгҒ§гҒҜгҖҒ“R$”гӮ„“BRL”гҒЁиЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

жӯЈејҸгҒ«гҒҜ“Real“гҖҒиӨҮж•°еҪў ”Reais”гҒЁиЁҳијүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

зҙҷе№ЈгҒҜгҖҒ1гғ¬гӮўгғ«гҖҒ2гғ¬гӮўгғ«гҖҒ5гғ¬гӮўгғ«гҖҒ10гғ¬гӮўгғ«гҖҒ20гғ¬гӮўгғ«гҖҒ50гғ¬гӮўгғ«гҖҒ100гғ¬гӮўгғ«гҒ®7зЁ®йЎһгҒҢжөҒйҖҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒ100гғ¬гӮўгғ«зҙҷе№ЈгҒҜеҒҪйҖ йҳІжӯўгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«еёӮе ҙжөҒйҖҡйҮҸгҒҢгҒЁгҒҰгӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҖҒдҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜж®ҶгҒ©гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒиЈңеҠ©йҖҡиІЁеҚҳдҪҚгҒЁгҒ—гҒҰгӮ»гғігӮҝгғјгғңпјҲCentavoпјүгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒ1гӮ»гғігӮҝгғјгғңгҖҒ5гӮ»гғігӮҝгғјгғңгҖҒ10гӮ»гғігӮҝгғјгғңгҖҒ25гӮ»гғігӮҝгғјгғңгҖҒ50гӮ»гғігӮҝгғјгғңгҒЁ1гғ¬гӮўгғ«гҒ®6зЁ®йЎһгҒ®зЎ¬иІЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒзҸҫеңЁ1гӮ»гғігӮҝгғјгғңгҒҜж®ҶгҒ©дҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

1гғ¬гӮўгғ«пјҸ27.9693пјҲ2023е№ҙ5жңҲ25ж—ҘзҸҫеңЁ/гғ–гғ«гғјгғ гғҗгғјгӮ°пјүзӮәжӣҝеҲ¶еәҰгҒҜгҖҒ1999е№ҙ1жңҲгҒ®йҖҡиІЁгғ¬гӮўгғ«гҒ®еҲҮдёӢгҒ’д»ҘйҷҚгҖҒе®Ңе…ЁеӨүеӢ•зӣёе ҙеҲ¶гӮ’гҒЁгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҗгғ–гғ©гӮёгғ«гғ¬гӮўгғ«гҒЁж—Ҙжң¬еҶҶгҒ®гғҒгғЈгғјгғҲгҖ‘пјҲеҶҶпјҸгғ¬гӮўгғ«пјү

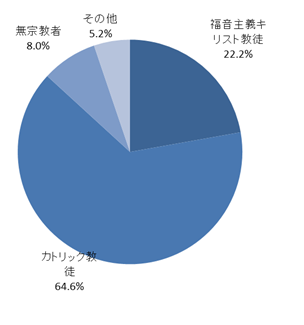

в– е®—ж•ҷ

гғ–гғ©гӮёгғ«гҒҜгҖҒдё–з•ҢгҒ§жңҖгӮӮеӨҡгҒҸгҒ®гӮ«гғҲгғӘгғғгӮҜдҝЎиҖ…гӮ’ж“ҒгҒҷгӮӢеӣҪгҒ§гҒҷгҖӮзҙ„1е„„2пјҢ695дёҮдәәгҒҢгӮ«гғҲгғӘгғғгӮҜгҒ®дҝЎиҖ…гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгғ–гғ©гӮёгғ«е…ЁеӣҪж°‘гҒ®зҙ„64.6пј…гҒ«зӣёеҪ“гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеӣҪж°‘гҒ®зҘқж—ҘгҒ®еҚҠеҲҶд»ҘдёҠгҒҜгӮӯгғӘгӮ№гғҲж•ҷгҒ®зҘқж—ҘгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒ10жңҲ12ж—ҘгҒ®гҖҢгӮўгғ‘гғ¬гӮ·гғјгғҖгҒ®иҒ–жҜҚгғһгғӘгӮўгҒ®зҘқж—ҘгҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғ–гғ©гӮёгғ«зӢ¬иҮӘгҒ®зҘқж—ҘгӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

1960е№ҙд»ЈгҒҫгҒ§гҒ®гӮ«гғҲгғӘгғғгӮҜдҝЎиҖ…гҒҜе…ЁеӣҪж°‘гҒ®зҙ„93пј…гҖҒзҰҸйҹідё»зҫ©(гғ—гғӯгғҶгӮ№гӮҝгғігғҲ)дҝЎиҖ…гҒҜзҙ„9пј…гҒ«йҒҺгҒҺгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒ1970е№ҙд»Јд»ҘйҷҚгҒҜзҰҸйҹідё»зҫ©дҝЎиҖ…гҒҢеў—еҠ гҒ—гҖҒгҒқгҒ®еүІеҗҲгҒҜгҖҒ2010е№ҙжҷӮзӮ№гҒ§гҒҜе…ЁдҪ“гҒ®зҙ„22пјҺ2пј…гӮ’еҚ гӮҒгӮӢгҒҫгҒ§гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒқгҒ®д»–йқһгӮӯгғӘгӮ№гғҲж•ҷгҒ®е°‘ж•°е®—ж•ҷгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒҢиө·еҺҹгҒ§гҒӮгӮӢгӮўгғ•гғӯгғ»гғ–гғ©гӮёгғ«е®—ж•ҷгӮ„гҖҒгӮӨгӮ№гғ©гғ ж•ҷгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгӮӨгӮ№гғ©гғ ж•ҷгҒҜй»’дәәеҘҙйҡ·гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®гӮӨгӮ№гғ©гғ ж•ҷеҫ’гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮӮгҒҹгӮүгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒзҸҫеңЁгҒ§гҒҜдё»гҒ«гӮўгғ©гғ–зі»гғ–гғ©гӮёгғ«дәәгӮҲгҒЈгҒҰдҝЎд»°гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮўгӮёгӮўгҒӢгӮүгӮӮд»Ҹж•ҷгғ»зҘһйҒ“гғ»йҒ“ж•ҷгҒӘгҒ©ж§ҳгҖ…гҒӘж–°иҲҲе®—ж•ҷгҒҢгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ«гӮҸгҒҹгӮҠгҖҒзҸҫеңЁгӮӮе°‘ж•°гҒӘгҒҢгӮүдҝЎд»°гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒз„Ўе®—ж•ҷиҖ…гҒ®еүІеҗҲгҒҜ1960е№ҙгҒ®0пјҺ5пј…гҒӢгӮү8пј…гҒёдёҠжҳҮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҗгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢе®—ж•ҷгҒ®еүІеҗҲгҖ‘

+ .2 .ж”ҝжІ»дҪ“еҲ¶гҒЁжӯҙеҸІ

ж”ҝжІ»дҪ“еҲ¶гҒЁжӯҙеҸІ

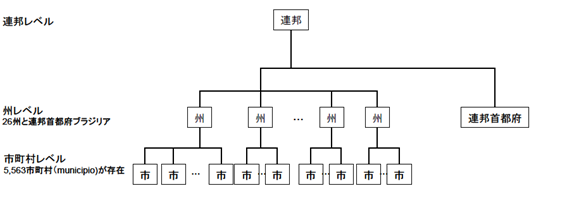

в– ж”ҝжІ»дҪ“еҲ¶гҖҖ⇒йҖЈйӮҰе…ұе’ҢеҲ¶пјҲ26 е·һ1 йҖЈйӮҰеҢәпјү

е…ғйҰ–гҖҖгғ«гӮӨгӮ№гғ»гӮӨгғҠгӮ·гӮӘгғ»гғ«гғ©гғ»гғҖгғ»гӮ·гғ«гғҙгӮЎпјҲLuiz Inácio "Lula" da Silvaпјү

2022е№ҙ10жңҲ30ж—ҘеӨ§зөұй ҳйҒёгҒ®жұәйҒёжҠ•зҘЁгҒҢе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҖҒ2023е№ҙ1жңҲ1ж—ҘгӮҲгӮҠе·ҰжҙҫгҒ®гғ«гӮӨгӮ№гғ»гӮӨгғҠгӮ·гӮӘгғ»гғ«гғ©гғ»гғҖгғ»гӮ·гғ«гғҙгӮЎж°ҸгҒҢ第39д»ЈеӨ§зөұй ҳгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгғ«гғ©ж°ҸгҒҜгҖҒ2003е№ҙгҒӢгӮү2жңҹ8е№ҙеӨ§зөұй ҳгӮ’еӢҷгӮҒгҒҠгӮҠгҖҒйҖҡз®—3жңҹзӣ®гҒЁгҒӘгӮӢж”ҝжЁ©йҒӢе–¶гӮ’жӢ…гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

1945е№ҙ10жңҲ27ж—Ҙз”ҹгҖҒгғҡгғ«гғҠгғігғ–гғјгӮіе·һгҒ®иІ§гҒ—гҒ„иҫІж°‘гҒ®еҮәиә«гҒ§гҒҷгҖӮ12жӯігҒӢгӮүд»•дәӢгӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҖҒеғҚгҒҚгҒӘгҒҢгӮүе°ҸеӯҰж ЎгӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ1975е№ҙгҒ«йү„йӢјеҠҙеғҚзө„еҗҲй•·гҒ«д»»е‘ҪгҒ•гӮҢгҖҒеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘгӮ№гғҲгғ©гӮӨгӮӯгӮ’зө„з№”гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒйҖ®жҚ•гҖҒжҠ•зҚ„гӮ’гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒд»Ій–“гҒҢзҷәи¶ігҒ—гҒҹеҠҙеғҚиҖ…е…ҡпјҲPartido dos Trabalhadores, PTпјүгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮөгғігғ‘гӮҰгғӯе·һзҹҘдәӢйҒёгҒёгҒ®еҮәйҰ¬гҒҢж”ҝ治家гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гӮ№гӮҝгғјгғҲгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

пј»иЎҢж”ҝпјҪ

гғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®иЎҢж”ҝгҒҜгҖҒеҗ„зңҒгҖҒеҗ„зү№еҲҘиЎҢж”ҝеәҒгҒҠгӮҲгҒіи»ҚгҒӢгӮүж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеӨ§зөұй ҳеәңгҒ®гӮӮгҒЁгҒ«гҒҜ23гҒ®зңҒгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҖҒгҒҫгҒҹгҖҒзңҒгҒ®ж јгӮ’жңүгҒҷгӮӢеәҒгҒҢеӨ§зөұй ҳеәңгҒ®иЈңеҠ©ж©ҹй–ўгҒЁгҒ—гҒҰеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒһгӮҢиІ¬д»»иҖ…гҒҜеӣҪеӢҷеӨ§иҮЈгҒ®ж јгӮ’жңүгҒ—гҖҒеӨ§зөұй ҳгҒ®иЈңдҪҗгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

иЎҢж”ҝиІ¬д»»иҖ…гҒҜеӨ§зөұй ҳгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®е…ғгҒ«йҒёд»»гҒ•гӮҢгҒҹеӣҪеӢҷеӨ§иҮЈгӮ„еүҜеӨ§зөұй ҳгҖҒж–Үе®ҳеәҒпјҲе®ҳжҲҝй•·е®ҳпјүгҖҒдёӯеӨ®йҠҖиЎҢз·ҸиЈҒзӯүгҒ®дё»иҰҒй–ЈеғҡгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҖЈйӮҰж”ҝеәңгӮ’ж§ӢжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеӨ§зөұй ҳгҒҜеӣҪеӢҷеӨ§иҮЈгӮ’зӣҙжҺҘжҢҮеҗҚгҒ—гҖҒгҒҫгҒҹгҖҒйҡҸжҷӮи§Јд»»гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

ең°ж–№иЎҢж”ҝгҒҜгҖҒ26е·һгҒЁгғ–гғ©гӮёгғӘгӮўйҖЈйӮҰзӣҙиҪ„еҢәпјҲйҰ–йғҪгғ–гғ©гӮёгғӘгӮўпјүгҒ®еҗҲиЁҲ27гҒ®иЎҢж”ҝеҢәгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮйҖЈйӮҰзӣҙиҪ„еҢәгҒҜгҖҒгғ–гғ©гӮёгғ«йҖЈйӮҰж”ҝеәңгҒҢзӣҙиҪ„гҒҷгӮӢеҢәпјҲйҖЈйӮҰеҢәпјүгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒд»–гҒ®26е·һгҒЁеҗҢж јгҒ®еӯҳеңЁгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе·һгҒ®иІ¬д»»иҖ…гҒҜе·һзҹҘдәӢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҗ„е·һеңЁдҪҸгҒ®жңүжЁ©иҖ…гҒ«гӮҲгӮӢзӣҙжҺҘжҠ•зҘЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҒёеҮәгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

йҖЈйӮҰзӣҙиҪ„еҢәгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒ26е·һгҒ®еҗ„е·һзҹҘдәӢгҒЁеҗҢж јгҒ®йҖЈйӮҰеҢәзҹҘдәӢгӮ’иІ¬д»»иҖ…гҒЁгҒ—гҒҰйҒёеҮәгҒ—гҖҒгҒқгҒ®иҖ…гҒҜгғ–гғ©гӮёгғӘгӮўгҒ®еёӮй•·гӮ’е…јд»»гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе·һзҹҘдәӢгҒ®д»»жңҹгҒҜеӨ§зөұй ҳгҒЁеҗҢгҒҳ4е№ҙгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе°ұд»»жңҹгҒ®ж¬ЎжңҹгҒ®гҒҝеҶҚд»»гҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҖҒжңҖй•·д»»жңҹгҒҜ8е№ҙгҒ§гҒҷгҖӮ

еҗ„е·һгҒҜз§ҹзЁҺгҖҒйғҪеёӮиЁҲз”»гҖҒзӨҫдјҡдҝқйҡңгҒӘгҒ©гҒ®з«Ӣжі•гӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒи©ІеҪ“гҒҷгӮӢйҖЈйӮҰжі•гҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒйҖЈйӮҰжі•гҒҢе·һжі•гҒ®иҰҸе®ҡгҒ«е„Әе…ҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгғ–гғ©гӮёгғ«гҒҜгҖҒеӨ§зөұй ҳеҲ¶йҖЈйӮҰе…ұе’ҢеӣҪгҒЁгҒ—гҒҰиЎҢж”ҝдёҠгҖҒдёӢиЁҳеӣігҒ®ж§ҳгҒ«йҖЈйӮҰж”ҝеәңгҖҒ26е·һгҖҒ5пјҢ563гҒ®еёӮз”әжқ‘гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҲҗгӮҠз«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҗгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®ең°ж–№иҮӘжІ»гҖ‘

еҮәжүҖпјҡJBIC

пј»еӣҪдјҡпјҪ

гғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®з«Ӣжі•гҒҜгҖҒдёҠйҷўпјҲ81иӯ°еёӯпјүгҖҒеҸҠгҒідёӢйҷўпјҲ513иӯ°еёӯпјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢдәҢйҷўеҲ¶гҒ§гҒҷгҖӮдёӢйҷўиӯ°е“ЎгҒҜеҗ„е·һеҸҠгҒійҖЈйӮҰйҰ–йғҪеҢәгӮҲгӮҠйҒёеҮәгҒ•гӮҢгҖҒеҗ„йҒёжҢҷеҢәгҒ®е®ҡе“Ўж•°гҒҜ8еҗҚгҒӢгӮү70еҗҚгҒ®зҜ„еӣІеҶ…гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®дәәеҸЈгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰеүІгӮҠеҮәгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдёӢйҷўиӯ°е“ЎгҒ®д»»жңҹгҒҜ4е№ҙгҒ§гҖҒжңүжЁ©иҖ…гҒ®з„ЎиЁҳеҗҚжҠ•зҘЁгҒ«гӮҲгӮӢзӣҙжҺҘйҒёжҢҷгҒ§йҒёеҮәгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдёҠйҷўиӯ°е“ЎгҒҜеҗ„е·һеҸҠгҒійҖЈйӮҰйҰ–йғҪеҢәгӮҲгӮҠгҒқгӮҢгҒһгӮҢ3еҗҚйҒёеҮәгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

дёҠйҷўиӯ°е“ЎгҒ®д»»жңҹгҒҜ8е№ҙгҒ§гҖҒжңүжЁ©иҖ…гҒ«гӮҲгӮӢзӣҙжҺҘйҒёжҢҷгҒ§йҒёеҮәгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒдёҠйҷўиӯ°е“ЎгҒҜ4е№ҙгҒ”гҒЁгҒ«е®ҡе“ЎгҒ®3еҲҶгҒ®1пјҲ27иӯ°еёӯпјүгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜ3еҲҶгҒ®2пјҲ54иӯ°еёӯпјүгҒ®ж”№йҒёгҒҢдәӨдә’гҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮйҒёжҢҷжҷӮжңҹгҒҜдёӢйҷўиӯ°е“ЎйҒёжҢҷгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«й–ӢеӮ¬гҒ•гӮҢгҖҒ2014е№ҙгҒ®йҒёжҢҷгҒ§гҒҜгҖҒ3еҲҶгҒ®1гҒҢж”№йҒёгҒ•гӮҢгӮӢдәҲе®ҡгҒ§гҒҷгҖӮ

в– гғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®дё»гҒӘжӯҙеҸІ

гғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®еҹәзӨҺгҒҜгҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«еӨ§йҷёе…ҲдҪҸж°‘гҒ®з§»дҪҸиҖ…гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж–ҮжӣёиЁҳйҢІгҒЁгҒ—гҒҰж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢжӯҙеҸІгҒ§гҒҜгҖҒ1500е№ҙгҒ«гғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«дәәгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒҠгӮҲгҒқ300е№ҙгҒ«гӮӮеҸҠгҒ¶гғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«гҒ«гӮҲгӮӢжӨҚж°‘ең°жҷӮд»ЈпјҲ1500е№ҙ-1808е№ҙпјүгҖҒгғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«зҺӢжңқгҒ§гҒӮгӮӢгғ–гғ©гӮ¬гғігӮөзҺӢжңқзҡҮеёқгҒ«гӮҲгӮӢеёқж”ҝжҷӮд»ЈпјҲ1808е№ҙвҖ•1889е№ҙпјүгӮ’зөҢгҒҰгҖҒ1889е№ҙгӮҲгӮҠзҸҫеңЁгҒ®е…ұе’Ңж”ҝжҷӮд»ЈгҒ«иҮігҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

пј»жӨҚж°‘ең°жҷӮд»ЈгҖҖпјҲ1500е№ҙпјҚ1808е№ҙпјүпјҪ

1500е№ҙ4жңҲ22ж—ҘгҖҒ第2еӣһгӮӨгғігғүйҒ еҫҒйҡҠгӮ’зҺҮгҒ„гҒҰгӮӨгғігғүжҙӢгҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«дәәгҒ®гғҡгғүгғӯгғ»гӮўгғ«гғҙгӮЎгғ¬гӮ№гғ»гӮ«гғ–гғ©гғ«гҒҢгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ«жјӮзқҖгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гғ–гғ©гӮёгғ«гҒҜгҖҢзҷәиҰӢгҖҚгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжң¬ж јзҡ„гҒӘжӨҚж°‘гҒҜ1530е№ҙгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮҠгҖҒ16дё–зҙҖеҚҠгҒ°гҒ«гҒҜгӮ«гғ”гӮҝгғӢгӮўгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢ14гҒ®дё–иҘІгҒ®иЎҢж”ҝеҢәгҒҢе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮ«гғ”гӮҝгғӢгӮўеҲ¶еәҰгҒҜгҒқгҒ®еҫҢй•·гҒҸз¶ҡгҒҚгҖҒиҝ‘д»Јгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®еҹәжң¬зҡ„гҒӘй ҳеңҹеҢәеҲҶеҸҠгҒіж”ҝжІ»еҹәзӣӨгҒ«гӮӮеҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгҒ®еҫҢгҖҒгғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«зҺӢгӮ’е…јгҒӯгҒҹгӮ№гғҡгӮӨгғігҒ®гғ•гӮ§гғӘгғҡ2дё–гҒҢ1578е№ҙгҒ«еҚідҪҚгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®й–ӢзҷәгҒҜгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“дёӯж–ӯгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеӣҪйҡӣжі•гҒ«еҹәгҒҘгҒҚ1640е№ҙгҒ«гҒҜеҶҚгҒігғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«гҒҢгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®жЁ©еҲ©гӮ’жҺҢжҸЎгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

дёҖж–№гҖҒ1690е№ҙд»ҘйҷҚгҒ«гҒҜйҮ‘йүұгҒ®й–ӢзҷәгҒҢе§ӢгҒҫгӮҠгҖҒгғ–гғ©гӮёгғ«жӨҚж°‘ең°гҒ®гҒҝгҒӘгӮүгҒҡеҪ“жҷӮгҒ®гғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ«гӮӮеӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжҺЎжҺҳгҒ•гӮҢгҒҹйҮ‘гҒҜгғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«гҒ®з®ЎзҗҶгҒ®дёӢгҖҒгғӘгӮ№гғңгғігҒ«ијёйҖҒгҒ•гӮҢгҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҜгғӯгғігғүгғігҒ«гҒҹгҒ©гӮҠзқҖгҒ„гҒҰз”ЈжҘӯйқ©е‘ҪгҒ«иіҮйҮ‘йқўгҒӢгӮүиІўзҢ®гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒ18дё–зҙҖгҒ«гҒҜгӮігғјгғ’гғјгҒҢгғ•гғ©гғігӮ№й ҳгӮ®гӮўгғҠгҒӢгӮүеҲқгӮҒгҒҰгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ«гӮӮгҒҹгӮүгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҲқжңҹгҒ®гӮігғјгғ’гғјиҫІең’гҒҜгҖҒеҘҙйҡ·гҒ«гӮҲгӮӢеҠҙеғҚеҠӣгҒҢиұҠеҜҢгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгғӘгӮӘгғҮгӮёгғЈгғҚгӮӨгғӯгҒ®еҘҘең°гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ19дё–зҙҖеҫҢеҚҠгҒ®еҘҙйҡ·еҲ¶гҒ®е»ғжӯўеҸҠгҒігғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒӢгӮүгӮөгғігғ‘гӮҰгғӯе·һгҒёгҒ®з§»ж°‘гҒ®жөҒе…ҘгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеңҹеЈҢгӮ„ж°—еҖҷгҖҒй«ҳеәҰгҒӘгҒ©гҒҢгӮҲгӮҠеҘҪжқЎд»¶гҒ§гҒӮгӮӢгғ–гғ©гӮёгғ«еҚ—йғЁгҒёгҒЁеәғгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒгғ–гғ©гӮёгғ«гҒҜдё–з•ҢжңҖеӨ§гҒ®гӮігғјгғ’гғјз”ҹз”ЈеӣҪгҒёгҒЁжҲҗй•·гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

пј»зӢ¬з«Ӣгғ»еёқж”ҝжҷӮд»ЈгҖҖпјҲ1808е№ҙвҖ•1889е№ҙпјүпјҪ

1807е№ҙгҖҒгғ•гғ©гғігӮ№гҒҢгғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«гҒёдҫөж”»гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«зҺӢе®ӨгҒҜгғ–гғ©гӮёгғ«гҒёдәЎе‘ҪгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ1822е№ҙ9жңҲ7ж—ҘгҒ«гҒҜгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®зӢ¬з«ӢгҒҢе®ЈиЁҖгҒ•гӮҢгҖҒгғ–гғ©гӮёгғ«еёқеӣҪгҒҢе»әеӣҪгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮзҺӢдҪҚгҒ«е°ұгҒ„гҒҹгғҡгғҲгғӯ1дё–гҒҜ1824е№ҙгҖҒеёқзҺӢзҘһж јеҢ–гҒ®гӮҝгғ–гғјгӮ’з ҙгӮӢгҖҒеҪ“жҷӮгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜжҘөгӮҒгҒҰйҖІжӯ©зҡ„гҒӘжҶІжі•гӮ’зҷәеёғгҒ—гҖҒ19дё–зҙҖгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж”ҝжІ»зҡ„гғ»зӨҫдјҡзҡ„зҷәеұ•гӮ’жҺЁгҒ—йҖІгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

з¶ҡгҒҸгғҡгғүгғӯ2дё–гҒҢ1840е№ҙгҒ«зҡҮеёқгҒ«еҚідҪҚгҒ—第дәҢеёқж”ҝжҷӮд»ЈгҒҢе§ӢгҒҫгӮӢгҒЁгҖҒдәҢеӨ§ж”ҝе…ҡеҲ¶гҒҢзўәз«ӢгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹж–°й–ўзЁҺжі•гҒҢе°Һе…ҘгҒ•гӮҢијёе…Ҙй–ўзЁҺгҒҢеј•гҒҚдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒе·ҘжҘӯеҢ–гҒ®еҹәзӨҺжқЎд»¶гҒҢж§ӢзҜүгҒ•гӮҢгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒж”ҝжІ»зҡ„гҖҒзөҢжёҲзҡ„гҒ«зҷәеұ•гӮ’йҒӮгҒ’гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒзҷәеұ•гҒ®йҒҺзЁӢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгғҡгғүгғӯ2дё–гҒҜеӣҪж°‘гҒӢгӮүгҒ®ж”ҜжҢҒгӮ’еӨұгҒ„йҖҖдҪҚгҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒёдәЎе‘ҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®з„ЎиЎҖйқ©е‘ҪгҒ«гӮҲгӮҠеёқж”ҝгҒҢеҙ©еЈҠгҒ—гҖҒзҸҫеңЁгҒ®е…ұе’ҢеҲ¶гҒёз§»иЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

пј»е…ұе’Ңж”ҝпҪһзҸҫеңЁгҖҖпјҲ1889е№ҙвҖ•пјүпјҪ

1889е№ҙ11жңҲ15ж—ҘгҖҒи»ҚгҒ®йқ©е‘ҪгҒ«гӮҲгӮҠзҡҮеёқгҒҢйҖҖдҪҚгҒҷгӮӢгҒЁе…ұе’ҢеҲ¶гҒҢжЁ№з«ӢгҒ•гӮҢгҖҒгғһгғҢгӮЁгғ«гғ»гғҮгӮӘгғүгғӯгғ»гғҖгғ»гғ•гӮ©гғігӮ»гӮ«гҒҢгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®еҲқд»ЈеӨ§зөұй ҳгҒ«е°ұд»»гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ1891е№ҙгҒ«жҶІжі•гҒҢе…¬еёғгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҖҒжӯЈгғ»еүҜеӨ§зөұй ҳгҒ®зӣҙжҺҘйҒёжҢҷгҖҒдёүжЁ©еҲҶз«ӢгҒӘгҒ©гҒҢеҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҖҒеӣҪеҗҚгҒҢгғ–гғ©гӮёгғ«еҗҲиЎҶеӣҪгҒ«еӨүжӣҙгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒйҖЈйӮҰеҲ¶гҒ®гӮӮгҒЁеёқж”ҝжҷӮд»ЈгҒ®ең°еҹҹеҢәеҲҶгҒҜе·һгҒ«зҪ®гҒҚжҸӣгҒҲгӮүгӮҢгҖҒдёҠйҷўгҖҒдёӢйҷўгҒ®дәҢйҷўеҲ¶гҒҢеҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒе®Ңе…ЁгҒ«зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҢиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒе·һгғ¬гғҷгғ«гҒ§гӮӮдёӯеӨ®ж”ҝеәңгҒЁеҗҢж§ҳгҒ®ж”ҝжІ»еҹәзӣӨгҒҢзҪ®гҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ1930е№ҙгҒҫгҒ§гҒҜгҖҒгҒ©гҒ®еӨ§зөұй ҳгӮӮжҶІжі•гҒ«еүҮгҒЈгҒҹйҒёжҢҷгҒ«гӮҲгӮҠйҒёгҒ°гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ§гҒ®жҲҰдәүзөӮзөҗеҫҢгҖҒ1946е№ҙгӮҲгӮҠгӮЁгӮҰгғӘгӮігғ»гғүгӮҘгғҲгғ©е°Ҷи»ҚгҒҢеӨ§зөұй ҳгҒ«е°ұд»»гҒ—гҖҒдёүжЁ©еҲҶз«ӢгҒЁеӨ§зөұй ҳзӣҙжҺҘйҒёжҢҷгӮ’е®ҡгӮҒгҒҹж–°жҶІжі•гӮ’еҲ¶е®ҡгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ1955е№ҙгҒ«гҒҜпҪў50е№ҙгҒ®йҖІжӯ©гӮ’5е№ҙгҒ§пҪЈгӮ’гӮ№гғӯгғјгӮ¬гғігҒ«гҖҒгӮёгғҘгӮ»гғӘгғјгғҺгғ»гӮҜгғ“гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒҢеӨ§зөұй ҳйҒёжҢҷгҒ«еҮәйҰ¬гҒ—гҒҰеҪ“йҒёгҒ—гҖҒгғ–гғ©гӮёгғ«еҶ…йҷёйғЁгҒ®зҷәеұ•дҝғйҖІгӮ’зӣ®зҡ„гҒ«гҖҒж–°йҰ–йғҪгғ–гғ©гӮёгғӘгӮўгҒ®е»әиЁӯгҒ«зқҖе·ҘгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гғ–гғ©гӮёгғӘгӮўгҒ«йҰ–йғҪгӮ’移転гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§ж§ҳгҖ…гҒӘзөҢжёҲзҡ„иІ жӢ…гҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҖҒ1960е№ҙд»ЈгҒӢгӮү1980е№ҙд»ЈгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгғҸгӮӨгғ‘гғјгӮӨгғігғ•гғ¬гҒҢеӢғзҷәгҒ—гҖҒгғ–гғ©гӮёгғ«зөҢжёҲгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

1964е№ҙгҒӢгӮү1985е№ҙгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҒҜи»Қж”ҝгҒҢж•·гҒӢгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ1979е№ҙд»ҘйҷҚгҖҒи»ҚгҒ®ж”ҝжІ»зҡ„ең§еҠӣгҒҜеҫҗгҖ…гҒ«ејұгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жңҹй–“гҒ«еӨ§зөұй ҳгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹ5дәәгҒҜе…ЁгҒҰи»ҚеҮәиә«гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮеҸҚе…ұз”Јдё»зҫ©гҒ®гҒҶгҒӯгӮҠгҒ®дёӯгҖҒж”ҝжЁ©гҒ«е°ұгҒ„гҒҹеҲқд»ЈеӨ§зөұй ҳгӮ«гӮ№гғҶгғӯгғ»гғ–гғ©гғігӮіж°ҸгҒҜгҖҒж”ҝжІ»гҒЁзөҢжёҲгӮ’е®үе®ҡгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒж”ҝеәңгҒ®жЁ©йҷҗгҒЁдҪ“еҲ¶еј·еҢ–гӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеәғзҜ„гҒӘжҶІжі•ж”№жӯЈгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮж¬Ўжңҹж”ҝжЁ©д»ҘйҷҚгҒ®15е№ҙй–“гҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎ1968е№ҙгҒӢгӮү1983е№ҙгҒҫгҒ§гҒ«гҒҜгҖҒгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®и»Қж”ҝд»ӨпјҲдәӢе®ҹдёҠгҒ®еӨ§зөұй ҳд»ӨпјүгҒҢжү“гҒЎеҮәгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҖӢдәәгҒЁйӣҶеӣЈгҒ®еӨҡгҒҸгҒ®жЁ©еҲ©гҒҢеҘӘгӮҸгӮҢгҖҒеӣЈдҪ“дәӨжёүгҒҜжҺ’йҷӨгҒ•гӮҢгҖҒгӮ№гғҲгғ©гӮӨгӮӯгҒҜйҒ•жі•гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒеҠҙеғҚйҒӢеӢ•гҒҜеҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒқгҒ®еҫҢж–°еӨ§зөұй ҳгҒ®йҒёеҮәгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзӣҙжҺҘйҒёжҢҷгӮ’жұӮгӮҒгӮӢеЈ°гҒҢе…ЁеӣҪиҰҸжЁЎгҒ§й«ҳгҒҫгӮҠгҖҒ1985е№ҙ1жңҲгҖҒгӮҝгғігӮҜгғ¬гғјгғүгғ»гғҮгғ»гӮўгғ«гғЎгӮӨгғҖгғ»гғҚгғјгғҙгӮ§гӮ№еҖҷиЈңгҒҢеӣҪдјҡиӯ°е“ЎгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒҷгӮӢй–“жҺҘйҒёжҢҷгҒ§еӨ§зөұй ҳгҒ«йҒёгҒ°гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮж¬ЎгҒ«еӨ§зөұй ҳгҒ«е°ұд»»гҒ—гҒҹгӮёгғ§гӮјгғ»гӮөгғ«гғҚгӮӨж°ҸгҒҜж–°жҶІжі•гӮ’з«ӢжЎҲгҒҷгӮӢиӯ°дјҡеҸ¬йӣҶгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®з·ҸйҒёжҢҷгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒ18гғ¶жңҲгҒ®еҜ©иӯ°гҒ®еҫҢгҖҒ1988е№ҙ10жңҲ15ж—ҘгҖҒж–°жҶІжі•гҒҢзҷәеёғгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ж–°жҶІжі•гҒҜжЁ©еҲ©дҝқиӯ·гҖҒдәәзЁ®е·®еҲҘгҒ®зҰҒжӯўгҖҒйқһиӯҳеӯ—иҖ…гҒ®йҒёжҢҷжЁ©гҒӘгҒ©гҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҹж°‘дё»зҡ„гҒӘеҶ…е®№гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

1995е№ҙгҒ«гҒҜгӮ«гғ«гғүгӮҫеӨ§зөұй ҳгҒ®гӮӮгҒЁгҖҒгғ–гғ©гӮёгғ«гҖҒгӮўгғ«гӮјгғігғҒгғігҖҒгғ‘гғ©гӮ°гӮўгӮӨгҖҒгӮҰгғ«гӮ°гӮўгӮӨгҒ®4гғөеӣҪгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҚ—зұіеҚ—йғЁе…ұеҗҢеёӮе ҙпјҲгғЎгғ«гӮігӮ№гғјгғ«пјҡMERCOSUR; Mercado Común del SurпјүгҒҢзҷәи¶ігҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҚ—зұіеҚ—йғЁе…ұеҗҢеёӮе ҙгҒ®зҷәи¶ігҒ«гӮҲгӮҠгҖҒз·ҸдәәеҸЈзҙ„2е„„дәәгҖҒз·Ҹпј§пјӨпј°зҙ„1е…Ҷгғүгғ«гҒ®иҰҸжЁЎгӮ’жңүгҒҷгӮӢгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®дјҒжҘӯгҒҜгҖҒз©әеүҚгҒ®жҲҗй•·гӮ’е®ҹзҸҫгҒ—гҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҖҒеӣҪе–¶дјҒжҘӯгҒ®ж°‘е–¶еҢ–дҝғйҖІгҒЁзөҢжёҲгҒ®е®үе®ҡеҢ–гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒжө·еӨ–гҒӢгӮүгғ–гғ©гӮёгғ«гҒёгҒ®жҠ•иіҮгҖҒиіҮйҮ‘жөҒе…ҘгӮӮж•°зҷҫе„„гғүгғ«гҒ«йҒ”гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгҒ®еҫҢгҖҒ2001е№ҙгӮҲгӮҠгғ–гғ©гӮёгғ«гҒҜжҲҗй•·гҒ—гҒӨгҒӨгҒӮгӮӢж–°иҲҲи«ёеӣҪгҖҢBRICпҪ“пјҲBrazilгҖҒRussiaгҖҒIndiaгҖҒChinaпјүгҖҚпјҲзҸҫBRICSпјҡBrazilгҖҒRussiaгҖҒIndiaгҖҒChinaгҖҒSouth AfricaпјүгҒ®дёҖе“ЎгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеӣҪйҡӣзӨҫдјҡгҒ®ж–°гҒҹгҒӘиҲһеҸ°гҒ«з«ӢгҒӨгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

2006е№ҙгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹеӨ§зөұй ҳйҒёжҢҷгҒ§гҒҜеҠҙеғҚиҖ…е…ҡгҒ®гғ«гӮӨгӮ№гғ»гӮӨгғҠгӮ·гӮӘгғ»гғ«гғјгғ©гғ»гғҖгғ»гӮ·гғ«гғҙгӮЎж°ҸгҒҢеӨ§зөұй ҳгҒ«е°ұд»»гҒ—гҖҒ第дәҢж¬Ўгғ«гғјгғ©ж”ҝжЁ©гҒҢзҷәи¶ігҖҒ2007е№ҙгҒ«гҒҜеҚ—зұіи«ёеӣҪйҖЈеҗҲгҒҢзҷәи¶ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒ2010е№ҙеӨ§зөұй ҳйҒёжҢҷгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҠҙеғҚе…ҡеҖҷиЈңгҒЁгҒ—гҒҰгӮёгғ«гғһгғ»гғ«гӮ»гғ•ж°ҸгҒҢеҪ“йҒёгҖҒ2011е№ҙ1жңҲ1ж—ҘгӮҲгӮҠгғ–гғ©гӮёгғ«еҸІдёҠеҲқгҒ®еҘіжҖ§еӨ§зөұй ҳгҒҢиӘ•з”ҹгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒжұҡиҒ·е•ҸйЎҢгӮ’еј•гҒҚиө·гҒ“гҒ—гҖҒгӮёгғ«гғһгғ»гғ«гӮ»гғ•ж°ҸгҒҜгҖҒејҫеҠҫиЈҒеҲӨгҒ«гӮҲгӮҠзҪ·е…ҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒеүҜеӨ§зөұй ҳгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгғҹгӮ·гӮ§гғ«гғ»гғҶгғЎгғ«ж°ҸгҒҢ第37д»ЈеӨ§зөұй ҳгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгҒ®еҫҢгҖҒ第38д»ЈеӨ§зөұй ҳгҒЁгҒ—гҒҰгӮёгғЈгӮӨгғјгғ«гғ»гғЎгӮ·гӮўгӮ№гғ»гғңгғ«гӮҪгғҠгғјгғӯж°ҸгҖҒгҒқгҒ—гҒҰзҸҫеңЁгҒ®

гғ«гӮӨгӮ№гғ»гӮӨгғҠгӮ·гӮӘгғ»гғ«гғ©гғ»гғҖгғ»гӮ·гғ«гғҙгӮЎж°ҸгҒЁз¶ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

в– ж—Ҙжң¬гҒЁгғ–гғ©гӮёгғ«гҒЁгҒ®й–ўдҝӮ

1895е№ҙгҒ«ж—ҘдјҜдҝ®дәӨйҖҡе•ҶиҲӘжө·жқЎзҙ„гҒҢзөҗгҒ°гӮҢгҖҒеҗҢжқЎзҙ„гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰжӯЈејҸгҒ«ж—Ҙжң¬гҒЁгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®еӣҪдәӨгҒҢе§ӢгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ1908е№ҙгҒ«гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒӢгӮүгғ–гғ©гӮёгғ«гҒёгҒ®йӣҶеӣЈз§»ж°‘гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒдёЎеӣҪгҒ®й–ўдҝӮгҒҜж·ұгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮеӨӘе№іжҙӢжҲҰдәүгҒҢе§ӢгҒҫгӮӢгҒЁгҖҒдёЎеӣҪгҒ®еӣҪдәӨгҒҜдёҖжҷӮзҡ„гҒ«ж–ӯзө¶гҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжҲҰдәүзөӮзөҗеҫҢгҒҜе’Ңе№іжқЎзҙ„гҒ«гӮҲгӮҠе’Ңи§ЈгҒ—гҖҒж–ӯзө¶еүҚгҒ«еў—гҒ—гҒҰдёЎеӣҪгҒ®й–ўдҝӮгҒҜиүҜеҘҪгҒӘгӮӮгҒ®гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

1970е№ҙд»ЈгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®еҘҮи·ЎгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢе№ҙжҲҗй•·зҺҮ10%гҒ®й«ҳеәҰзөҢжёҲжҲҗй•·жңҹгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ®гғ–гғ©гӮёгғ«йҖІеҮәгҒҢзӣӣгӮ“гҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®гғ–гғ©гӮёгғ«гғҸгӮӨгғ‘гғјгӮӨгғігғ•гғ¬гӮ„ж—Ҙжң¬зөҢжёҲгҒ®жӮӘеҢ–гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒж—Ҙзі»дјҒжҘӯгҒ®ж’ӨйҖҖгҒҢзӣёж¬ЎгҒҗгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ2008е№ҙгҒ«иө·гҒ“гҒЈгҒҹгғӘгғјгғһгғігӮ·гғ§гғғгӮҜеҫҢгҖҒгғ–гғ©гӮёгғ«гҒҜгҒ„гҒЎж—©гҒҸгҒқгҒ®ж··д№ұгҒӢгӮүжҠңгҒ‘еҮәгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«жҲҗеҠҹгҒ—гҖҒзөҢжёҲгҒ®зӣӣгӮҠиҝ”гҒ—гҒҢе§ӢгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ2010е№ҙгҒ«гҒҜгҖҒдёЎеӣҪй–“гҒ®зӨҫдјҡдҝқйҷәж–ҷгҖҒе№ҙйҮ‘зӯүгҒ®е•ҸйЎҢи§ЈжұәгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҰгҖҒгҖҢж—Ҙгғ»гғ–гғ©гӮёгғ«зӨҫдјҡдҝқйҡңеҚ”е®ҡгҖҚгҒҢзҪІеҗҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

зҸҫеңЁгҒ§гҒҜгҖҒдёӯеӣҪгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжө·еӨ–жҠ•иіҮгғӘгӮ№гӮҜгҒ®еў—еҠ гӮ„гҖҒASEANи«ёеӣҪгҒ®иіғйҮ‘гҒ®дёҠжҳҮгҒӘгҒ©гҒ®иғҢжҷҜгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒиіҮжәҗеӨ§еӣҪгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒBRICпҪ“йҡҸдёҖгҒ®иҰӘж—ҘеӣҪгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгғ–гғ©гӮёгғ«гҒҜеӨҡгҒҸгҒ®ж—Ҙзі»дјҒжҘӯгҒӢгӮүжіЁзӣ®гӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®зөҢжёҲзҡ„жҲҗй•·гҒӘгӮүгҒігҒ«зҷәеұ•гҒҜй•·жңҹзҡ„гҒӘзӣ®з·ҡгҒ§иҰӢгҒҰгҒ„гҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

+ .3 .ж•ҷиӮІгҒЁж•ҷиӮІгӮ·гӮ№гғҶгғ

ж•ҷиӮІгҒЁж•ҷиӮІгӮ·гӮ№гғҶгғ

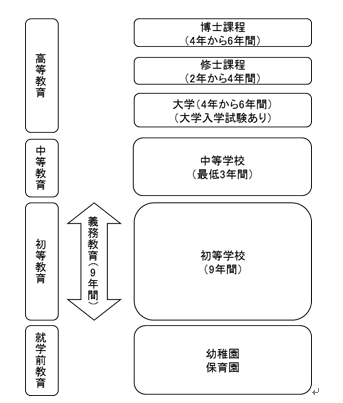

в– ж•ҷиӮІеҲ¶еәҰгҖҖ→гҖҖгҖҢ9гғ»3гғ»4 еҲ¶гҖҚгӮ’жҺЎз”Ё

гғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®ж•ҷиӮІеҲ¶еәҰгҒҜгҖҒеӣҪ家ж•ҷиӮІеҹәжң¬жі•пјҲLei de Diretrizes e Bases da Educacao NacionalпјүгҒ«гӮҲгӮҠе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒе№је…җж•ҷиӮІгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮҠгҖҒ9е№ҙй–“гҒ®зҫ©еӢҷж•ҷиӮІгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҲқзӯүж•ҷиӮІгҖҒжңҖдҪҺ3е№ҙй–“гҒ®дёӯзӯүж•ҷиӮІгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҖҒй«ҳзӯүж•ҷиӮІгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҗҢжі•гҒҜгҖҒе…ұйҖҡгӮ«гғӘгӮӯгғҘгғ©гғ гӮ„жҺҲжҘӯеҶ…е®№гҒӘгҒ©гҒ®йҒ©з”ЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮиҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж•ҷиӮІиЁҲз”»гҒ®жҢҮйҮқгҒ«гӮӮгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒе°ұеӯҰе№ҙйҪўеҹәжә–ж—ҘгҒҜгҒқгҒ®е№ҙгҒ®7жңҲ31ж—ҘгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®ж—ҘгҒҫгҒ§гҒ«жәҖ6жӯігҒ«гҒӘгӮӢеӯҗдҫӣгҒҢгҖҒеҗҢе№ҙгҒ®2жңҲ14ж—ҘгҒ«еҲқзӯүж•ҷиӮІгҒ®з¬¬1еӯҰе№ҙгҒ«е…ҘеӯҰгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®еӯҰж Ўе№ҙеәҰгҒҜгҖҒ2жңҲ14ж—ҘгҒӢгӮү12жңҲ16ж—ҘгҒҫгҒ§гҒ§гҖҒгҒқгҒ®еҶ…жңҖдҪҺ200ж—Ҙй–“гҒ®жҺҲжҘӯгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒ7жңҲгҒ«гҒҜ21ж—Ҙй–“гҒ®еҶ¬еӯЈдј‘жҡҮгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

1988е№ҙжҶІжі•з¬¬206жқЎгҒ«е…¬ж•ҷиӮІгҒ®з„Ўе„ҹгҒҢиҰҸе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеӣҪз«ӢгҖҒе·һз«ӢгҖҒеёӮз”әжқ‘з«ӢгҒ®е…¬з«Ӣж•ҷиӮІж©ҹй–ўгҒҜе№јзЁҡең’гҒӢгӮүеӨ§еӯҰгҒҫгҒ§еӯҰиІ»гҒҢз„Ўе„ҹгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҗгғ–гғ©гӮёгғ«ж•ҷиӮІеҹәжң¬гғўгғҮгғ«гҖ‘

гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®еӣҪж°‘гҒҜ9е№ҙй–“гҒ®еҲқзӯүж•ҷиӮІгӮ’еҸ—гҒ‘гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒҡгҖҒгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®еҲқзӯүж•ҷиӮІгҒ®е°ұеӯҰзҺҮгҒҜжҜ”ијғзҡ„й«ҳгҒ„гҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®зҫ©еӢҷж•ҷиӮІжңҹй–“гҒҜгҖҒ2006е№ҙгҒ«еҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҒҹеӣҪ家гӮ«гғӘгӮӯгғҘгғ©гғ жҢҮйҮқгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®8е№ҙй–“гҒӢгӮү1е№ҙ延гҒігҒҰ9е№ҙй–“гҒ«жӢЎеӨ§гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®иҰҸе®ҡгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒжңҖеҲқгҒ®4е№ҙй–“гҒҜзӨҫдјҡ科гҖҒиҮӘ然科еӯҰгҖҒгғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«иӘһгҒ®е…ұйҖҡ科зӣ®гҒҢдёӯеҝғгҒ®жҺҲжҘӯгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒж®ӢгӮҠгҒ®5е№ҙй–“гҒҜгҖҒеҝ…дҝ®еӨ–еӣҪиӘһ科зӣ®гҒ§гҒӮгӮӢиӢұиӘһгҒӢгӮ№гғҡгӮӨгғіиӘһгҒ«гҖҒйҒёжҠһ科зӣ®гҒ®дҪ“иӮІгҖҒе®—ж•ҷгҖҒдҝқеҒҘгҒӘгҒ©гҒ®жҺҲжҘӯгҒҢзө„гҒҝиҫјгҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гғ–гғ©гӮёгғ«гҒ§гҒҜгҖҒеҲқзӯүж•ҷиӮІгҒӢгӮүдёӯзӯүж•ҷиӮІгҒ®йҖІеӯҰзҺҮгҒҜгҖҒз”·жҖ§гҒҢ75пј…гҖҒеҘіжҖ§83пј…гҒЁй«ҳгҒ„гӮӮгҒ®гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҖҖй«ҳзӯүж•ҷиӮІгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҖҢе…ЁеӣҪж°‘еҗ‘гҒ‘еӨ§еӯҰж•ҷиӮІжҸҗдҫӣгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҚгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҘЁеӯҰйҮ‘гҒ®ж”ҜзөҰзӯүгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰеӯҰе•ҸгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢж©ҹдјҡгҒҢз”Ёж„ҸгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

йғҪеёӮйғЁгҒЁең°ж–№гҒЁгҒ®иІ§еҜҢгҒ®е·®гҒҢжҮёеҝөгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢеҚ—зұіи«ёеӣҪгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиӢҘе№ҙеұӨгҒ®иӯҳеӯ—зҺҮгҒҜе…ЁдҪ“зҡ„гҒ«гҒЁгҒҰгӮӮй«ҳгҒҸгҖҒгғ–гғ©гӮёгғ«гҖҒгӮўгғ«гӮјгғігғҒгғігҖҒгғңгғӘгғ“гӮўгҖҒгғҒгғӘгҖҒгӮігғӯгғігғ“гӮўгҖҒгғ‘гғ©гӮ°гӮўгӮӨгҖҒгӮҰгғ«гӮ°гӮўгӮӨгҖҒгғҡгғ«гғјгҖҒгӮігғӯгғігғ“гӮўгҖҒгғҷгғҚгӮәгӮЁгғ©гӮ’еҗ«гӮҒгҒҹе№іеқҮиӯҳеӯ—зҺҮгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒз”·еҘігҒЁгӮӮгҒ«96пј…д»ҘдёҠгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гғ–гғ©гӮёгғ«гҒ гҒ‘иҰӢгҒҰгӮӮгҖҒ15жӯігҒӢгӮү24жӯігҒҫгҒ§гҒ®иӢҘе№ҙеұӨгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиӯҳеӯ—зҺҮгҒҜгҖҒз”·жҖ§гҒҢ97пј…гҖҒеҘіжҖ§гҒҢ99пј…гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе…ҲйҖІеӣҪдёҰгҒҝгҒ®й«ҳж°ҙжә–гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒгғ–гғ©гӮёгғ«ж•ҷиӮІзңҒгҒҢе®ҹж–ҪгҒҷгӮӢгҖҢиӯҳеӯ—гғ–гғ©гӮёгғ«гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҚгҒ®жҲҗжһңгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒҜгҖҒең°ж–№еҮәиә«иҖ…гӮ„дёӯй«ҳе№ҙгӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҹж–ҮзӣІж’Іж»…еҜҫзӯ–гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гғ–гғ©гӮёгғ«гҒ«гҒҜгҖҒиҒ·жҘӯж•ҷиӮІгӮ„科еӯҰжҠҖиЎ“ж•ҷиӮІгҒ«й–ўгҒҷгӮӢйҖЈйӮҰж•ҷиӮІж©ҹй–ўгӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҖҒгғ–гғ©гӮёгғ«зөҢжёҲгҒ®еҗ„з”ЈжҘӯеҲҶйҮҺгҖҒеҗ„з ”з©¶еҲҶйҮҺгҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гҒ«еҝңгҒҳгҒҹе°Ӯй–Җ家гӮ’йӨҠжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒж•ҷиӮІж©ҹй–ўпјҲзү№гҒ«дёҚи¶ігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзү©зҗҶгҖҒеҢ–еӯҰгҖҒз”ҹзү©еӯҰзӯүгҒ®еҲҶйҮҺпјүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж•ҷе“ЎгӮ’иј©еҮәгҒ§гҒҚгӮӢзЁӢгҒ®гҖҒдё–з•Ңзҡ„гҒ«и©•дҫЎгҒ•гӮҢгӮӢз ”з©¶жӢ зӮ№гҒ®иЁӯзҪ®гӮӮзӣ®жҢҮгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

+ .4 .еҸӮиҖғж–ҮзҢ®

еҸӮиҖғж–ҮзҢ®

гғ» й§җж—Ҙгғ–гғ©гӮёгғ«еӨ§дҪҝйӨЁ

гғ» еӣҪйҡӣеҚ”еҠӣйҠҖиЎҢгҖҢгғ–гғ©гӮёгғ«гҒ®жҠ•иіҮз’°еўғгҖҚ

гғ» дёүиҸұжқұдә¬UFJйҠҖиЎҢгҖҢжҠ•иіҮгӮ¬гӮӨгғүгғ–гғғгӮҜгҖҚ

гғ» CIAгҖҢThe World FactbookгҖҚ

гғ»гғ–гғ©гӮёгғ«ең°зҗҶзөұиЁҲйҷўпјҲIBGEпјү