基礎知識

■正式国名

中華人民共和国

英語名 :The People’s Republic of China

中国語名:中华人民共和国(简体)、中華人民共和國(繁体)

■国旗

中国の国旗は、五星紅旗と呼ばれ、赤地に大きい星が1つとこれを囲むように小さい星が4つ配されており、赤色は革命を、黄色は光明を表しています。なお、4つの小さい星は階級を示し、それぞれ労働者、農民、プチブルジョア階級、愛国心の強い資本家を意味しています。

また、大きい星は中国共産党の指導力を表現し、各階級にいる人民が中国共産党の下に集まって団結することを象徴しています。

■面積・国土

9,596,960㎢(日本:377,915㎢)

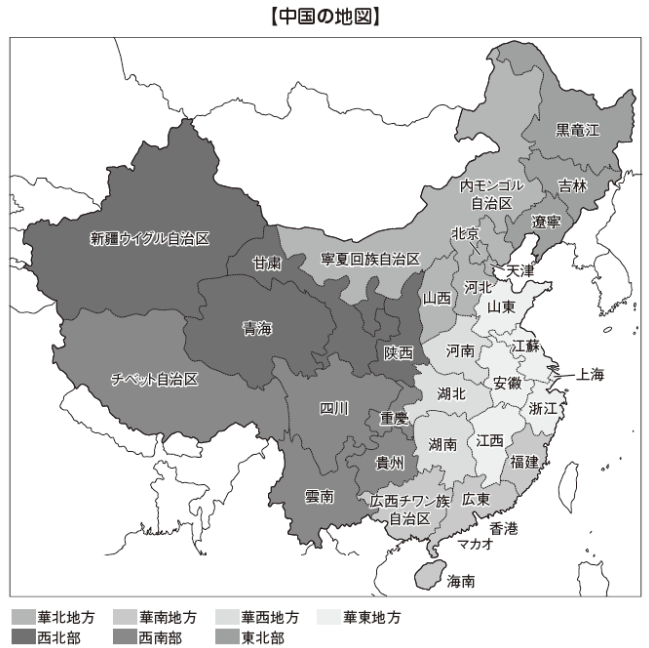

国土面積は約960万㎢で、世界第4位の広さを誇ります。これは日本の約26倍に相当します。ユーラシア大陸の東部に位置し、日本や韓国、フィリピンなどと向かい合い、渤海、黄海、東シナ海、南シナ海などに面して1万8,000kmもの海岸線を持ちます。

内陸は、北はロシア、モンゴル、西はカザフスタン、アフガニスタン、パキスタンなどに面し、南はインド、ネパール、ミャンマー、ベトナムなど、東は朝鮮民主主義人民共和国と国境を接し、その国境線の距離は2万2,800kmにもなります。

■首都

北京

華北地方の中央に位置し、元、明、清など800年間において都が配され、1949年に中華人民共和国が成立し、再び首都となりました。北京の常住人口は2,184.3万人(2022年時点)であり、上海の2,475.89万人の常住人口(2022年時点)に次いで中国では第2位の人口規模を誇る大都市となります。中央人民政府など、主要国家機関の全てが北京にあり、政治の中心地となっております。

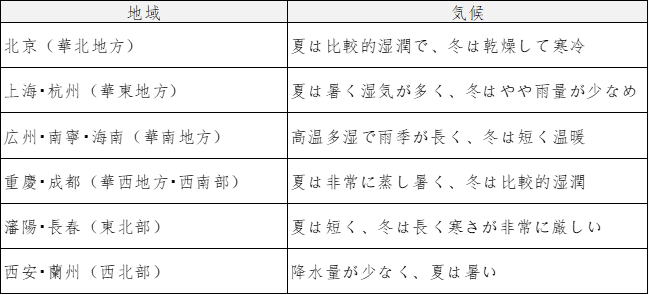

■気候

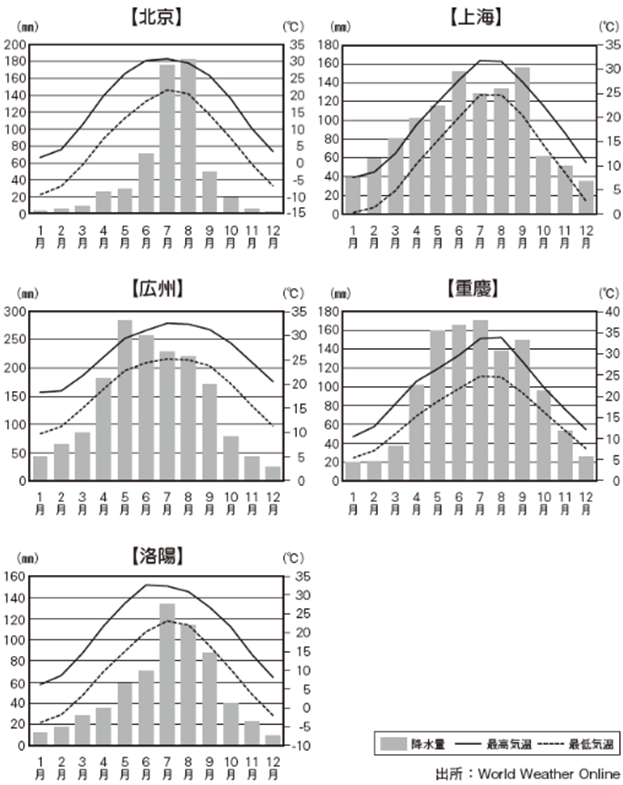

中国の国土は広大で、東南アジアに近い熱帯地方から、シベリアに近い寒冷地域、乾燥した砂漠、湿潤な稲作地帯とバラエティに富んでいます。全体としては南東の海に近い地域は降雨量が多く、北西の内陸に向かうに従い、降雨量が少なくなる傾向にあります。また、モンスーン(季節風)の影響もあり、降雨量が季節によって異なる地域も多くあります。

上海や杭州などは沿岸地域にあり、重慶や成都などは内陸の奥まった盆地にあります。北京は北緯40度に位置し暖温帯ですが、広州や南寧、海南は亜熱帯から熱帯に属します。各都市によって気候条件が異なる点が大きな特徴でもあります。

■時差

-1時間(UTC:+8)

日本との時差は-1時間であり、日本の正午時点が中国の午前11時となります。また、国土は広いですが、全国統一の時間帯を採用しています。なお、サマータイムは採用していません。

■人口

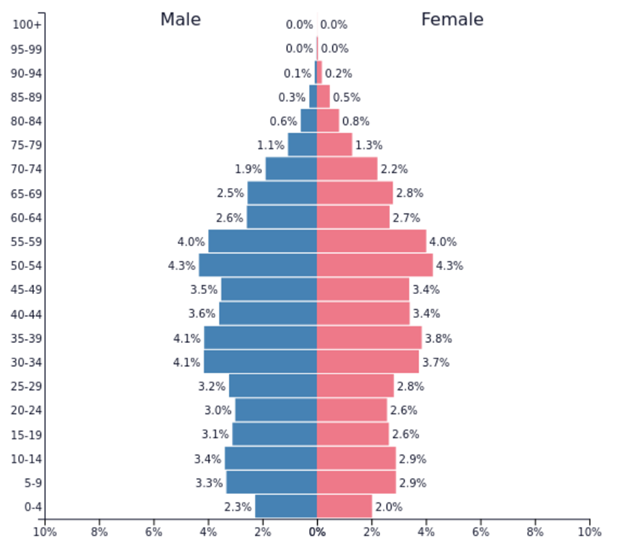

約14億0,967万人(2023年)

中国国家統計局による2023年末時点の国勢調査では約14億0,967万人となっています。これは日本の約11倍、世界人口の約5分の1にあたります。第二次世界大戦後急激に人口が増加したため、1979年から2014年まで、政府は「一人っ子政策」を導入しました。その結果人口増加は収まり、その後は横ばい状態が続きました。なお、2023年には世界一の座はインドに取って代わられました。

【出典:United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division】

■言語

中国語

中国の公用語は中国語(普通話・マンダリン)といわれる言葉です。中国語には多くの地方語があり、代表的なものとしては広州話、上海話、福建話などがあります。これらの言語は発音や声調(声の高低)、語彙だけでなく文法まで異なるため、日本の方言よりも大きな違いがあります。北京語を基にして1956年以降に標準語とされたものが、現在、広く使われている中国語(普通話・マンダリン)となりました

また、書面語といわれる書き言葉は、もともと数万字にも及ぶ漢字があるといわれています。しかし、1964年より簡略化された書体である簡体字が開発され、現在は3,500字程度に制限して使用されています。また、一部の民族自治区では、少数民族の書体も併用されています。

■通貨

使用通貨は、中国人民銀行が発行した人民幣(RMB:Rénmínbì)であり、日本では人民元と呼ばれています。

通貨単位は元で、紙幣には「圓」または「圆」と表記されており、「ユェン」(Yuán)と読みます(一般的に紙幣は「圓」、硬貨は「元」で表記されますが、「元」には通貨一般を表す意味もあります)。紙幣は100元、50元、20元、10元、5元、1元の6種類があります。現在では毛沢東の肖像のある第5世代人民元紙幣が主に流通していますが、小額紙幣の一部には旧版もあります。補助単位は「角」(ジャオ,Jiǎo)と「分」(フェン,Fēn)があり、硬貨は1元、5角、1角、5分、2分、1分の6種類です。なお、補助単位の関係性は「1元=10角=100分」のようになっています。

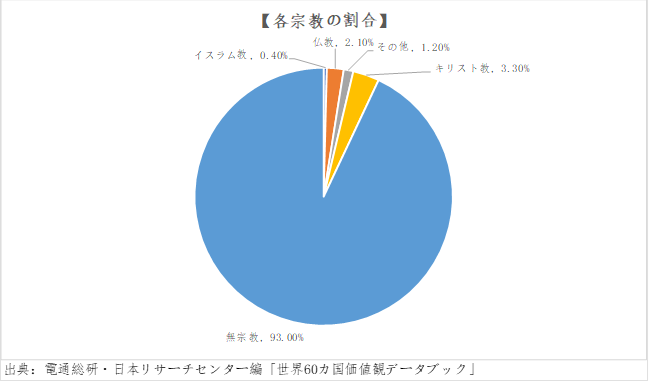

■中国の宗教

中国の主な宗教は、仏教、道教、儒教、キリスト教、イスラム教などです。しかし、統計上はその信者全てを合計しても人口の1割未満であり、多くは無宗教です。欧米的宗教観とは異なり、多数を占める漢族が複数の宗教を生活に取り入れていることや、儀礼や伝統的習慣としての浸透を宗教と見做さない傾向にあること、文化大革命時代の宗教弾圧による影響などの理由で、宗教的な国ではないと言われています。もっとも、憲法では信教の自由は認められており、実際には多くの仏教寺院があり、祭礼が行われています。

■政治体制

[政治体制]

社会主義共和制

[元首]

国家主席:習近平

[政府]

首相:李強(国務院総理)

外相:王毅(国務委員兼外交部長)

中華人民共和国は、中国共産党による一党独裁体制を採用している国です。「全ての権力が人民に集まる」という民主集中制の思想のもとに、省・直轄市・自治区・軍隊が選出する代表によって構成される「全国人民代表大会(全人代)」に権限が集中する形式になっています。

その全人代とその他国家機関の全ての指導的立場に中国共産党があると憲法が規定しています。そのため、共産党の最高指導者集団である「中央政治局常務委員会」が、事実上の権力を握って政治を動かしているのが実態ということができます。

■歴史(1949年~現代)

[中華人民共和国政府樹立]

第二次世界大戦の終結と、その前後して起きた国民党と共産党との内戦に、毛沢東率いる共産党が勝利する形で、1949年に北京に共産主義政党独裁国家である中華人民共和国政府が樹立されました。なお、その後国民党は台湾に本拠地を移し、現在に至っております。

[大躍進運動]

1958年から60年にかけて、毛沢東はマルクス主義を原則とした上で、経済的に欧米を追い越すことを目標に掲げ「大躍進運動」を展開しました。これは農業の集団化や工業の大増産などを柱としたもので、農村のほとんどが人民公社に再編されました。その結果として、農業生産力は激減し、自然災害も重なったことにより、数千万人もの餓死者が出ました。中国経済は深刻な状況となり、マルクス主義のイデオロギーを優先した「大躍進政策」は失敗に終わり、毛沢東は国家主席を辞任しました。この頃から、共産党内の路線対立が顕在化し始めることとなります。

[文化大革命]

大躍進運動が失敗に終わり、その後毛沢東に代わり劉少奇や鄧小平などが、革命より社会の安定を優先する修正主義的路線に基づいて、経済を再建していくこととなります。しかし、1966年頃より路線対立が再燃化し、激しい政治抗争と膨大な人々を巻き込んだ文化大革命へと拡大しました。「反革命的」とされる文化人や一般人などが政府によって大規模に粛清され、一説によると数百万人以上の犠牲者があったとされております。

1970年代は内戦の様相を呈し、経済活動の長期停滞による疲弊も限界にまで達したところで沈静化に向かいました。1976年、毛沢東の死去により、約10年に及ぶ文化大革命が終焉を迎えることとなります。

[国連加盟と対外戦略]

1970年代には国際社会での位置付けが大きく変化しております。1969年に起きた国境紛争を契機にソビエト(当時)との関係は悪化していきましたが、一方で、西側諸国との関係改善を模索します。1972年には米ニクソン大統領、日本の田中角栄首相が相次いで訪中し、同年2月28日にアメリカと中国で「第一次米中共同声明」、そして同年9月29日に日本と中国で「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」に署名したことから3カ国の国交が樹立しました。

また、1971年の国連総会において、国連の代表権が中華民国政府(台湾)より中華人民共和国に移り、中国は国連常任理事国となります。第二次世界大戦の終結と、国際社会の足場が固められた時期となりました。

[改革開放路線の始まり]

1977年には、失脚していた鄧小平と修正主義者と言われていた現実主義的な立場の指導者たちが復帰を果たし、改革開放路線に進むこととなります。農村で余剰生産物の販売をできるようにしたり、企業の独立採算を認めたりしながら、計画経済に市場経済の要素を加えていき、段階的に商品価格が市場原理によって決まるような方向にはっきりと舵が取られました。

日米との国交正常化を契機として西側諸国との関係を改善したことにより、経済援助を取り込みながら、同時に経済拡大及び生産力増大を図り、「世界の工場」と呼ばれるほど経済は急成長します。

[天安門事件]

1980年代に入ると、改革開放路線は加速し、より自由な経済活動が行われるようになりました。それに伴い、言論の自由を求める民主化の動きも盛んになりました。民主化に積極的であった中国共産党中央委員会総書記の胡耀邦の死去をきっかけとして、学生や知識人を中心とした市民の不満が高まり、1989年6月、天安門広場にて大規模なデモが発生しました。

これに対し、政府は保守派勢力が主導権をとり、中国人民解放軍によりデモを武力弾圧します。経済は改革開放路線を取っていますが、共産党独裁体制の脅威となる動きに対しては強硬姿勢を取ることを国民に示しました。

[高度経済成長時代へ]

1993年に江沢民が国家主席に就任し、鄧小平の後継者として改革開放路線を概ね引き継ぎ、より一層の経済発展を推し進めることとなります。GDPが1990年の3,888億USドルから2000年の1兆71億USドルになるなど、高度経済成長時代となりました。2001年には中国は世界貿易機関(WTO)へ加盟し、国際経済においても経済開放に向かいました。また、1997年に香港、1999年に澳門(マカオ)が中国に返還され、一国二制度といった柔軟な対応をしています。

2005年以降、胡錦濤総書記と温家宝総理体制となり、経済成長と開放路線が続きました。東部沿岸地域を先行させて牽引力とするといった考え方が優勢だった江沢民時代に比べると、より中国全域の成長を重視する姿勢が打ち出されました。

2008年の北京オリンピック、2010年の上海万国博覧会など、国の威信をかけた大型プロジェクトもあり、世界経済を牽引する立場にもなりました。そして、今後は経済成長の歪みとされる貧富の格差などの課題に取り組む姿勢が打ち出されました。

[習近平体制と日中関係]

2012年11月から翌年にかけて、中国首脳部は習近平・李克強による体制へと移行しました。目覚ましい高度経済成長時代が終焉を向かえ、貧富の格差、政治腐敗、デモの頻発、少数民族の自治独立問題など、多くの課題を抱えての新体制の始まりとなりました。新体制では、李克強首相が主導して、構造改革を進めることによって緩やかな経済成長と社会の安定を目指すという、いわゆるリコノミクスと言われる方針が打ち出されております。

また、2012年9月に日本政府による尖閣諸島の国有化の後、中国国内での反日感情が高まり、日本製品の不買運動や日本企業への破壊行為が広がりました。これらの過激な動きは鎮静化されましたが、その後も日中関係は緊張した状態が続いていると言われ、経済分野においてもチャイナリスクの再検証をする動きも出始めたと言われています。中国国内問題と日中関係は密接にリンクしており、今後の動きにさらなる注視が求められるところです。

[中国の経済成長]

2013年から2024年までの中国の経済成長は、多くの挑戦と変化を経験しました。この期間、中国は世界第二位の経済大国としてその地位を固め、一帯一路イニシアチブの推進やテクノロジー産業の急速な発展など、経済の多角化と国際的な影響力の増大を達成しました。

しかし、人口の減少、過剰投資、過剰債務、そして「国進民退」などの構造的問題に直面しています。2024年の中国のGDP成長率は約5.3%と予想されていますが、これらの問題が解決しない限り、中国の経済成長は大きなプレッシャーに直面し続けるでしょう。

それにもかかわらず、中国は依然として世界経済における重要なプレーヤーであり続けます。この期間の中国の経済成長は、国内外の政策、市場の動向、そして地政学的な要因によって形成されました。これらの要素は、今後の中国の経済成長の方向性を理解するための重要な指標となります。

[環境問題と再生可能エネルギー]

中国は、気候変動対策として再生可能エネルギーの開発と利用を積極的に進めています。特に、太陽光発電と風力発電の分野で世界をリードしており、2024年までに再エネ発電容量が一段と加速し、2022年の増分、300GW/年を大幅に上回る450~500GW/年の高水準で導入が進む見込みです。

また、中国政府は「二酸化炭素(CO2)の排出量を2030年までに減少に転じさせ、2060年までにカーボンニュートラルを実現する」という国家目標を掲げています。しかし、再生可能エネルギーの急増とともに、電力系統への接続待ちによるプロジェクト遅延、行政機関による許認可プロセスの遅延など、新たな課題も浮上しています。これらの課題を解決するためには、長期的な系統整備計画の策定・実行と、そのための長期投資を促進する政策支援が必要となります。

[香港と台湾との関係]

直近までの中国と香港、台湾との関係は、一言で言えば「複雑」です。この期間、中国は一貫して台湾と香港を自国の一部とみなし、その統一を目指してきました。特に、習近平国家主席は「台湾統一」を「必ず果たさなくてはならない」と明言し、そのための武力行使の可能性を排除していません。

一方、台湾は独自の憲法と民主的に選出された指導陣を持つ独立国家を自認しています。香港については、「一国二制度」の下での自治権問題が続いています。中国の強硬な姿勢に対し、台湾と香港の両地域は自身のアイデンティティと自由を守るために抵抗を続けています。これらの緊張関係は、地域の安定だけでなく、国際政治にも大きな影響を与えています。

[テクノロジーとAIの発展]

中国のテクノロジーとAIの発展は、世界をリードする存在となりました。中国政府はAI産業の発展を後押しし、多くの企業が生成AI業界に参入しています。特に、2024年にはAI規制が注目され、中国政府は新しいテクノロジーに迅速に対応することで知られています。

また、中国は特許出願件数が増え続け、多くの先端分野で世界トップの座を占めています。さらに、中国は「新質生産力の発展」という新たな発展の方向性を目指し、AIをはじめとしたデジタル技術の経済、社会等との深い融合を促進しています。

しかし、中国のスマートフォンメーカーは販売が伸び悩み、2024年はAI搭載競争へ突入すると予想されています。これらの動きは、中国がテクノロジーとAIの分野でどのように進化し、世界に影響を与えているかを示しています。

[新型コロナウイルス(COVID-19)の影響]

新型コロナウイルス(COVID-19)の影響は、国内外に大きな影響を及ぼしました。新型コロナウイルスは、中国湖北省武漢市で初めて検出され、その後、中国全土に拡大し、さらにヨーロッパや米国、日本にも拡散しました。

中国政府は「ゼロコロナ」政策を推進し、感染者が数名見つかっただけで厳しいロックダウンが敷かれ、感染者は政府施設での隔離が義務付けられていました。しかし、各地で政府のゼロコロナ政策に対する抗議運動が起きたため、ロックダウンや隔離といった規制は緩和され、海外渡航も解禁されました。

このパンデミックは、中国の社会経済に大きな影響を及ぼし、中国の公衆衛生政策や国際関係にも影響を与えました。

教育と教育システム

■教育

中国は、識字率も義務教育の就学率も、全体的に非常に高く、伝統的に国家としても個人としても教育を重視している国です。特に、ここ数年の高度経済成長に伴う教育熱の高まりや高等教育の拡充などにより一大教育大国となりました。

■教育システム

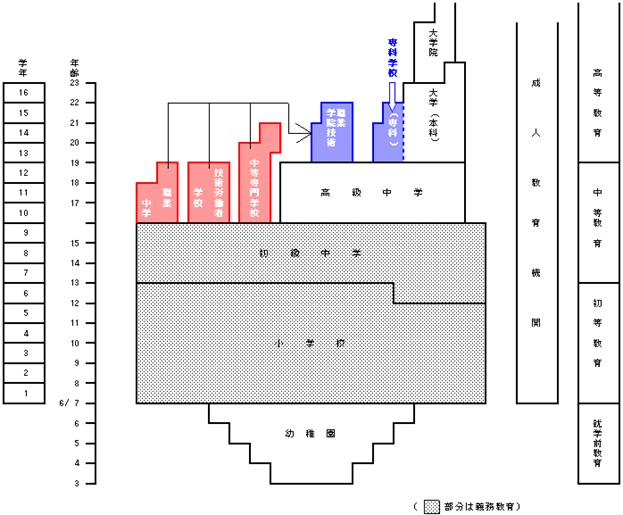

中国の学校制度は日本の学校制度とよく似ており、小学校6年制、初級中学3年制で、ここまでの計9年間を義務教育としています。その後は普通教育と職業教育に分かれており、大学など高等教育機関への進学を主とする高級中学校、職業技術教育を行う中等専門学校、技術労働者学校、職業中学校に分かれています。高等教育は大学が4年制(医学部、工学部などの一部は5年制)、大学院修士は2~3年制、博士課程は3年制となっています。

地方によっては経済状況などを考慮して、入学年齢や就学年数などがある程度柔軟に設定されており、5年制と4年制を採用している地域もあります。

以前は、義務教育は約9割まで普及していたものの、高等教育はごく限られたエリートや専門家のための狭き門となっていました。加えて、一人っ子政策の影響もあり、我が子を高等教育機関へ進学させるための受験戦争が過熱しました。1990年代後半からは高等教育機関の募集枠が拡大され、多くの高学歴者が輩出されるようになりました。その結果、近年では大学卒業者の就職難が社会問題になっています。

参考文献

・ 『中国の投資・M&A・会社法・会計税務・労務』

(久野康成・TCG国際弁護士法人監修 TCG出版)

・ 外務省「中華人民共和国(People’s Republic of China)基礎データ」

・ 国家统计局「中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报」

・ 上海市统计局「2023年上海市国民经济和社会发展统计公报」

・ 北京市统计局「北京市2023年国民经济和社会发展统计公报」

・ 文部科学省「中国の学校教育制度等」

・ JETRO「中国 - 中国基本情報」

・ 世界保健機構(WHO)「World Health Statistics 2022(世界保健統計2022)」

・ Population Pyramid.net「China 2023」