śó•śú¨„ĀģÁ∑ŹŚčôÁúĀ„Āß„āā„ÄĆ„ÉĚ„āĻ„Éą„ā≥„É≠„Éä„Äć„ĀĆšĹŅ„āŹ„āĆ„āč„ĀŹ„āČ„ĀĄ„ÉĚ„āĻ„Éą„ā≥„É≠„Éä„Ā®„ĀĄ„ĀÜŤ®ÄŤĎȍᙚĹď„āā„ÄĀ

Á§ĺšľö„ĀęśĶłťÄŹ„Āó„Ā¶„Āć„Ā¶„ĀĄ„āčśė®šĽä„ÄĀśąĎ„ÄÖšľĀś•≠„ĀĮ„Ā©„Āģ„āą„ĀÜ„ĀęšļļśĚź„āíšļļŤ≤°„ĀꌧȄĀą„Ā¶„ÄĀ

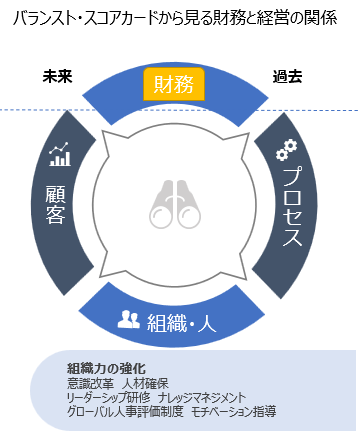

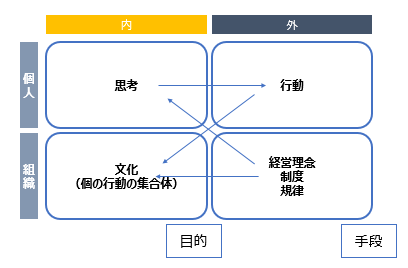

„ÉĚ„āĻ„Éą„ā≥„É≠„ÉäśôāšĽ£„Āß„āāÁ∂ôÁ∂öÁöĄ„Ā™śąźťē∑„āí„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀĎ„āč„Āč„ÄĀ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„āíŤÄÉ„Āą„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā

„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀÁŹĺŚú®„ÄĀśąĎ„ÄÖ„ĀĆ„ĀĄ„āč„Éô„Éą„Éä„Ɇ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„āāŚźĆśßė„Āß„ÄĀ„ā≥„É≠„Éäśł¶šł≠„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ

Á§ĺŚď°„ĀģśÄĚŤÄÉ„āāŚ§Č„āŹ„Ā£„Ā¶„Āó„Āĺ„Ā£„Āü„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„āā„Āā„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā

ÁĶźŤęĖ„Āč„āČŤ®Ä„ĀÜ„Ā®„ÄĀ„ā¶„ā£„āļ„ā≥„É≠„Éä„Āč„āČ„āĘ„Éē„āŅ„Éľ„ā≥„É≠„Éä„ĀłŚźĎ„Āč„ĀÜ„ÉĚ„āĻ„Éą„ā≥„É≠„ÉäśôāšĽ£„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ

ŚčĚ„Ā°ÁĶĄ„Āę„Ā™„āč„Āč„ÄĀŤ≤†„ĀĎÁĶĄ„Āę„Ā™„āč„Āč„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„ĀĮ„ÄĀÁöÜ„Āē„āď„ĀģšľöÁ§ĺ„ĀĆ„Ā©„Āģ„āą„ĀÜ„Āę„ÄĀ

„Éô„Éą„Éä„Ɇšļļ„ĀģśēôŤā≤„ĀꌟτĀ挟ą„ĀÜ„Āč„Āę„āą„Ā£„Ā¶Ś∑¶ŚŹ≥„Āē„āĆ„āč„Āč„āā„Āó„āĆ„Āĺ„Āõ„āď„Äā

„ĀĒŤ≥™ŚēŹ„Ā™„Ā©„ĀĒ„ĀĖ„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„āČ„ĀäŚēŹ„ĀĄŚźą„āŹ„Āõšłč„Āē„ĀĄ„Äā

‚Ė† Áõģś¨°

1. „ÄĆ„ÉĚ„āĻ„Éą„ā≥„É≠„Éä„ÄćśôāšĽ£„Āę„Āä„ĀĎ„āčšļļšļčśą¶Áē•

2. „Éô„Éą„Éä„ɆšļļśĚź„Āč„āČ„Éô„Éą„Éä„ɆšļļŤ≤°„ĀłÔľĀ

3. „ĀĒś°ąŚÜÖ

ÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľäÔľä

‚Ė†„ÄĆ„ÉĚ„āĻ„Éą„ā≥„É≠„Éä„ÄćśôāšĽ£„Āę„Āä„ĀĎ„āčšļļšļčśą¶Áē•

Ś§Č„āŹ„āä„āÜ„ĀŹÁ§ĺšľö„ĀģŚłłŤ≠ė„ÄĀšłćÁĘļŚģü„Āģ„Āā„āčśôāšĽ£„Āģšł≠„Āß„ÄĀ„Ā©„Āģ„āą„ĀÜ„ĀęšļļśĚź„āíśīĽÁĒ®„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀŹ„Āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„āíŤÄÉ„Āą„Ā™„ĀĆ„āČśé°ÁĒ®„āí„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀŹŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆŚáļ„Ā¶„Āć„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

„āā„Ā®„āā„Ā®„ÄĀ„Éô„Éą„Éä„Ɇ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮŚ§ČŚĆĖ„Āó„Ā™„ĀĄ„Āď„Ā®„ĀĆ„āÄ„Āó„ā挧ȄĀ†„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ĀŹ„āČ„ĀĄ„Āę„ÄĀś≥ēŚĺč„ĀĆŚ§Č„āŹ„Ā£„Āü„āä„ÄĀ

šľöÁ§ĺ„ĀĆ„Āß„Āć„Āü„āä„ÄĀ„Ā™„ĀŹ„Ā™„Ā£„Āü„āä„ÄĀŚłāŚ†ī„Āę„Āā„āčŚļó„ĀĆŚ§Č„āŹ„Ā£„Āü„āä„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„Äā

„ĀĚ„āĆ„ĀĆśĖįŚěč„ā≥„É≠„Éä„ā¶„ā§„Éę„āĻ„ĀģŚĹĪťüŅ„āā„Āā„āä„ÄĀ„Āē„āČ„ĀꌧȌĆĖ„Āó„Ā¶„Āć„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

„Éú„Éľ„ÉĄɨ„āĻ„ĀęŚčē„ĀŹÁĶĆśłą„ÄĀIT„Āę„āą„āč„Éď„āł„Éć„āĻ„ĀģťÄ≤ŚĆĖ„Ā™„Ā©„āā„Āā„āä„ÄĀŚÉć„ĀćśĖĻ„āāŚ§Č„āŹ„Ā£„Ā¶„Āć„Āü„Āģ„Āß„Ā©„Āď„Āę„ĀĄ„Ā¶„āāŚÉć„ĀĎ„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ

Śłłťßź„ĀßšļļśĚź„āíÁĹģ„Āč„Ā™„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„ĀĎ„Ā™„ĀĄ„Éď„āł„Éć„āĻ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„ā≥„É≠„Éä„āíťÄö„Āó„Ā¶ÁĶĆśłą„ĀģšłćÁĘļŚģüśÄß„āāÁü•„Ā£„Āü„Āģ„Āß„ÄĀ

šĽäŚĺĆšļļśĚź„āíśäĪ„Āą„āč„Āď„Ā®Ťá™šĹď„āā„É™„āĻ„āĮ„Āę„Ā™„āä„Āą„āčšļčśÖč„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

„Āď„Āģ„āą„ĀÜ„ĀꌧȌĆĖ„āĄ„É™„āĻ„āĮ„Āģ„Āā„āčśôāšĽ£„ĀęŚĮĺŚŅú„Āô„āč„Āü„āĀ„Āę„ĀĮ„ÄĀ

„Ā©„āď„Ā™ťĘ®„ĀęšļļśĚź„āíśé°ÁĒ®„Āó„Ā¶„Āä„ĀĎ„Āį„ĀĄ„ĀĄ„Āč„ÄĀšĽĖÁ§ĺ„ĀĮ„Ā©„ĀÜ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āģ„Āč„ÄĀśįó„Āę„Ā™„āč„Ā®„Āď„āć„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā

šłčŤ®ė„ĀĮ„ÄĀ„Éô„Éą„Éä„Ɇ„Āß„ĀģšłÄšĺč„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀŤ≤īÁ§ĺ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„āāŚŹāŤÄÉ„Āę„Āó„Ā¶„ĀŅ„Ā¶„ĀŹ„Ā†„Āē„ĀĄ„Äā

|

ŚÜ֝ɮ„ĀģšļļśĚź„É™„āĹ„Éľ„āĻ„āíśīĽÁĒ®

|

Ś§ĖťÉ®„ĀģšļļśĚź„É™„āĹ„Éľ„āĻ„āíśīĽÁĒ®

|

|

šļļśĚźÁīĻšĽč

śú™ÁĶĆť®ďŤÄÖ„Āģśé°ÁĒ®

„ā§„É≥„āŅ„Éľ„É≥„ā∑„ÉÉ„Éó„Āģśé°ÁĒ®

|

šļļśĚźśīĺťĀ£

Ś§ĖťÉ®„ā≥„É≥„āĶ„Éę„ÉÜ„ā£„É≥„āį„Éē„ā°„Éľ„Ɇ„ĀģŚą©ÁĒ®

|

‚Ė† „Éô„Éą„Éä„ɆšļļśĚź„Āč„āČ„Éô„Éą„Éä„ɆšļļŤ≤°„Āł!

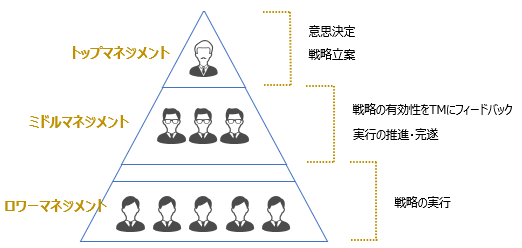

ÁĶĆŚĖ∂ŤÄÖ„ĀģśĖĻ„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āā„ÄĀśäÄŤ°ďŤĀ∑ŚáļŤļę„ĀģśĖĻ„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āā„ÄĀŚĖ∂ś•≠ŤĀ∑ŚáļŤļę„ĀģśĖĻ„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āā„ÄĀ

„ÄĆŚ£≤šłä„Äć„āĄ„ÄĆŤ≤ĽÁĒ®Ôľą„ā≥„āĻ„ɹԾȄÄć„ÄĀ„ÄĆŚą©Áõä„Äć„Ā®Ť®Ä„ĀÜ„āā„Āģ„ā휥ŹŤ≠ė„Āó„Āü„Āď„Ā®„āĄŤÄÉ„Āą„Āü„Āď„Ā®„ĀĮ„ÄĀŚįĎ„Ā™„ĀŹ„Ā®„āāԾόļ¶„ĀĮ„Āā„āč„Āč„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

„Āä„ĀĚ„āČ„ĀŹ„ÄĀśó•śú¨„āĄ„Éô„Éą„Éä„ɆšĽ•Ś§Ė„ĀģŚõĹ„Āę„ĀĄ„Āüśôā„Āę„ĀĮ„Āā„Āĺ„ā䜥ŹŤ≠ė„Āó„Ā¶„Ā™„Āč„Ā£„Āü„ĀĆ„ÄĀ

„Éô„Éą„Éä„Ɇ„ĀęśĚ•„Ā¶„Āč„āČ„ĀĮśú¨Á§ĺ„Āę„āāŚ†ĪŚĎä„ĀĆŚŅÖ„Ā†„Āč„āČ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„Āß„ÄĀŚłł„ĀꜥŹŤ≠ė„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜśĖĻ„āāŚįĎ„Ā™„ĀŹ„Ā™„ĀĄ„ĀĮ„Āö„Āß„Āô„Äā

„Āď„āĆ„āČ„ĀĮ„ÄĀ„Éź„É©„É≥„āĻ„āĻ„ā≥„āĘ„āę„Éľ„ÉČ„Āß„ĀĄ„ĀÜŤ≤°Śčô„ĀģŤ¶ĖÁāĻ„ĀģťÉ®ŚąÜ„ĀęŚĹď„Ā¶„ĀĮ„Āĺ„āä„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ

Ť≤°Śčô„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„ĀĮÁĶĆŚĖ∂„Āģ„Āô„ĀĻ„Ā¶„ĀģÁĶźśěú„āíśēįŚ≠ó„Āߍ°®„Āó„Āü„āā„Āģ„Āß„Āô„Äā

„Āď„ĀģśēįŚ≠ó„ĀĮ„Ā©„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™„āā„Āģ„Āč„āČšĹú„āäŚáļ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Ā®„ÄĀ

ť°ßŚģĘ„ĀģŤ¶ĖÁāĻ„Āß„ĀŅ„āč„Ā®„ÄĀŚĖ∂ś•≠śīĽŚčē„Āß„Āā„Ā£„Āü„āä„ÄĀ„Éó„É≠„āĽ„āĻ„ĀģŤ¶ĖÁāĻ„Āߍ¶č„āč„Ā®„ÄĀŤ£ĹťÄ†śīĽŚčē„Āß„Āā„Ā£„Āü„āä„Āó„Āĺ„Āô„Äā

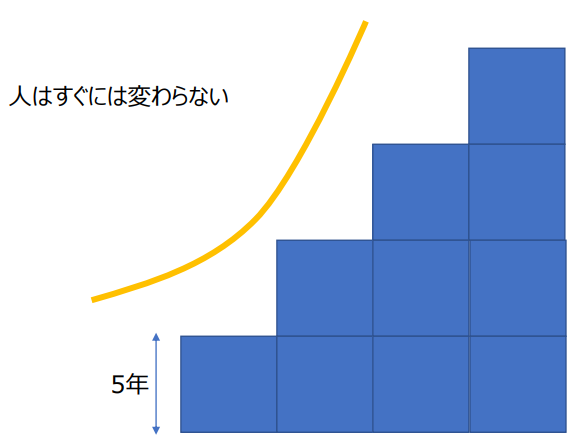

„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„āā„ĀĚ„āā„Āď„āĆ„āČ„ĀĮŤ™į„ĀĆŤ°Ć„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„Āģ„Āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Ā®„ÄĀ„Éô„Éą„Éä„Ɇšļļ„Āß„Āô„Äā

„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀĮ„ÄĀšļļśĚź„Āģ„ɨ„Éô„Éę„Āę„āą„Ā£„Ā¶„āāÔľą„Éď„āł„Éć„āĻŚÜÖŚģĻ„Āę„āą„āä„Āĺ„Āô„ĀĆÔľČ

ŚĖ∂ś•≠śīĽŚčē„Āģ„ɨ„Éô„Éę„āĄŤ£ĹťÄ†„Āģ„ɨ„Éô„Éę„āāŚ§Č„āŹ„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Āó„ÄĀ

„ĀĚ„āĆ„ĀĆŚõě„āä„Āĺ„āŹ„Ā£„Ā¶śúÄÁĶāÁöĄ„Āę„ĀĮŤ≤°Śčô„ĀęŚĹĪťüŅ„Āó„Ā¶„Āć„Āĺ„Āô„Äā

„Ā§„Āĺ„āä„ÄĀšļļśĚź„Āģ„ɨ„Éô„Éę„āíťęė„āĀ„āč„Ā®Ť≤°Śčô„āāŤČĮ„ĀŹ„Ā™„āč„Āó„ÄĀ

ťęė„āĀ„Ā™„ĀĎ„āĆ„ĀįŤ≤°Śčô„āā„ĀĚ„Āď„ĀĚ„Āď„Āę„Ā®„Ā©„Āĺ„āč„Āč„ÄĀśā™„ĀŹ„Ā™„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„āāŤ®Ä„Āą„Āĺ„Āô„Äā

„Āß„ĀĮ„ÄĀšļļśĚź„Āģ„ɨ„Éô„Éę„āíťęė„āĀ„āč„Āę„ĀĮ„ÄĀ„Ā©„ĀÜ„Āô„āĆ„Āį„āą„ĀĄ„Āģ„ĀčÔľü„ĀĚ„āĆ„ĀĮ„ÄĀ„Éô„Éą„Éä„Ɇšļļ„ĀģśēôŤā≤„Āß„Āô„Äā

ÁĶĄÁĻĒ„āĄšļļ„āíŤÄÉ„Āą„āč„Ā®„Āć„Āę„ÄĀ„ÉÜ„ā£„Éľ„ÉęÁĶĄÁĻĒ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ÉÜ„ā£„Éľ„ÉęÁĶĄÁĻĒ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„ĀĮ„ÄĀ

Áį°śĹĒ„Āꍰ®ÁŹĺ„Āô„āč„Ā®„ÄĀŤ¶ŹŚĺč„ĀĆ„Ā™„ĀĄ„Ā®„ĀÜ„Āĺ„ĀŹ„ĀĄ„ĀŹ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀ

Á©∂ś•ĶÁöĄ„Āę„ĀĮ„ĀĄ„ĀĄšļļśĚź„ĀĆ„ĀĄ„āĆ„Āį„ĀĄ„ĀĄšľöÁ§ĺ„ĀĆ„Āß„Āć„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„āā„Āģ„Āß„Āô„Äā

šĺč„Āą„Āį„ÄĀšĹē„ĀčÁĶĄÁĻĒśĒĻťĚ©„Āģ„Āü„āĀ„Āę„ÉĄ„Éľ„Éę„āíŚįéŚÖ•„Āó„Āü„āä„Āó„Ā¶„āā„ÄĀ

ÁĶźŚĪÄ„ĀĚ„āĆ„ā퍰ƄĀÜšļļ„ĀĆŤā≤„Ā£„Ā¶„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„ÄĀ„ĀÜ„Āĺ„ĀŹ„ĀĄ„Āč„Ā™„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā

„Āĺ„Āü„ÄĀ„ÉÜ„ā£„Éľ„ÉęÁĶĄÁĻĒ„ĀģŚÖÉ„Āę„āā„Ā™„Ā£„Āü„Ā®„ĀĄ„āŹ„āĆ„āč„ā§„É≥„ÉÜ„āį„É©„ÉęÁźÜŤęĖ(„āĪ„É≥„ÉĽ„ā¶„ā£„Éę„Éź„ÉľŤĎó)„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„āā„Āā„āä„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ

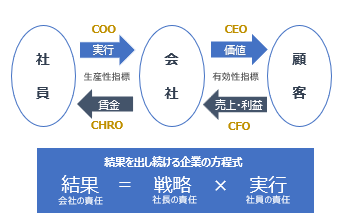

„Āď„Āď„Āß„ĀĮ„ÄĀšļļťĖď„Āģśąźťē∑„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„ĀĮÁôļťĀĒśģĶťöé„ĀĆ„Āā„āä„ÄĀśąźťē∑„Āę„Ā§„āĆ„Ā¶„ÄĀŚŅÉ„ĀģŚą©Ś∑ĪÁöĄ„Ā™„āā„Āģ„ĀĆśģĶ„ÄÖ„Ā™„ĀŹ„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„ĀŹ„Ā®„ĀĄ„Āܝʮ„ĀꍮĄāŹ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

šłÄ„Ā§šłÄ„Ā§„ĀģÁôļťĀĒśģĶťöé„ĀĮšĹē„Ā茧߄Āć„Ā™śįóšĽė„Āć„āíŚĺó„Ā¶ÁôļťĀĒ„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀŹ„ā§„É°„Éľ„āł„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā

śēôŤā≤„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„ĀĮšļļ„ĀĆ„ĀĄ„āčťôź„ā䍰ƄāŹ„Ā≠„Āį„Ā™„āČ„Ā™„ĀĄ„āā„Āģ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„ĀÜ„ĀĮ„ĀĄ„Ā£„Ā¶„āāšļļśĚźśēôŤā≤„Āƍ趜Čč„Ā™šļļ„āā„ĀĄ„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā

Ťč¶śČč„Ā™„ĀĆ„āČ„āĄ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„ĀĆ„ÄĀ„Ā™„Āč„Ā™„Āčšļļ„ĀĆŤā≤„Āü„Ā™„ĀĄ„Ā®śÄĚ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āčśĖĻ„āā„ĀĄ„āč„ĀĮ„Āö„Āß„Āô„Äā

„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀ„Āď„Āģ„ā§„É≥„ÉÜ„āį„É©„ÉęÁźÜŤęĖ„ĀģŤĎóŤÄÖ„Āę„āą„āĆ„ĀįԾτĀ§„ĀģśģĶťöé„āíŤ∂Ö„Āą„āč„Āģ„ĀꌧߚĹďÔľēŚĻī„ĀŹ„āČ„ĀĄ„Āč„Āč„āč„Ā®Ť®Ä„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

„Ā§„Āĺ„āä„ÄĀśÄ•„Āę„ĀĮšļļ„ĀĮŚ§Č„āŹ„āČ„Ā™„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„Āܝʮ„ĀęŤß£„Āô„Āď„Ā®„āā„Āß„Āć„Āĺ„Āô„Äā

„Āď„āĆ„āíŤĀě„ĀĄ„Ā¶„ÄĀšļļ„ĀģśēôŤā≤Á≠Č„Āģ„ĀĮśôāťĖď„ĀĆ„Āč„Āč„āč„ÄĀťē∑„ĀĄśôāťĖď„āí„Āč„ĀĎ„Ā¶šļļ„āíŤā≤„Ā¶„Ā¶„ĀĄ„ĀŹŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āč„Āģ„Ā†„Ā®śÄĚ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āü„Ā†„ĀĎ„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Āč„Äā

ś¨°„Āę„ÄĀšłä„ĀģŚõ≥„āíšĹŅ„Ā£„Ā¶„ÄĀ„ā§„É≥„ÉÜ„āį„É©„ÉęÁźÜŤęĖ„āíÁĶĆŚĖ∂„ĀęŚŅúÁĒ®„Āó„Ā¶ŤÄÉ„Āą„Ā¶„ĀŅ„Āĺ„Āô„Äā

„Āĺ„Āö„ÄĀ„Éô„Éą„Éä„Ɇšļļ„ĀģŚÄčšļļ„ĀģśÄĚŤÄÉ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„ĀĆŤ°ĆŚčē„Āę„Āß„Ā¶„Āć„Āĺ„Āô„Äā

„āĄ„ĀĆ„Ā¶„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„ĀĆŤ°ĆŚčē„ĀģťõÜŚźąšĹď„ĀĆśĖáŚĆĖ„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āć„Āĺ„Āô„Äā

„Ā§„Āĺ„āä„ÄĀ„ÄĆ„ĀĄ„ĀĄśĖáŚĆĖ„Äć„āíśĆĀ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āčšľöÁ§ĺ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆ„ĀĄ„ĀĄŤ°ĆŚčē„Äć„āíśĆĀ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„Ā®„ĀĄ„Āą„Āĺ„Āô„Äā

„Āē„āČ„Āę„ÄĀ„ÄĆ„ĀĄ„ĀĄśÄĚŤÄÉ„Äć„āíśĆĀ„Ā£„ĀüÁ§ĺŚď°„āČ„ĀĆ„ĀĄ„āč„Ā®„āāŤ®Ä„Āą„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā

„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„Āģ„ÄĆ„ĀĄ„ĀĄśÄĚŤÄÉ„Äć„āíśĆĀ„Ā§„Āę„ĀĮ„Ā©„ĀÜ„Āó„Āü„āČ„ĀĄ„ĀĄ„ĀčÔľü

„ĀĚ„āĆ„ĀĮ„ÄĀ„Āĺ„ĀöŚŹ≥šłč„ĀģÁ™ď„ĀģťÉ®ŚąÜ„Āč„āČŚßč„āĀ„Ā¶„ĀŅ„Āĺ„Āó„āá„ĀÜ„Äā

„Éô„Éą„Éä„ɆšļļÁ§ĺŚď°„Āģ„ĀĄ„ĀĄśÄĚŤÄÉ„āíŚČĶ„āč„Āü„āĀ„Āę„ĀĮ„ÄĀšĹē„āíśúÄŚąĚ„ĀęšľöÁ§ĺ„Āߍ®≠Ť®ą„Āô„āč„Āģ„ĀčÔľü„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®ŤÄÉ„Āą„Āĺ„Āô„Äā

šĺč„Āą„Āį„ÄĀÁĶĆŚĖ∂ÁźÜŚŅĶ„ÄĀŚą∂Śļ¶Ť®≠Ť®ą„ÄĀŤ¶ŹŚĺč„Āß„Āô„Äā

„Āď„Āď„Āß„ÄĀšĽģ„Āę„ĀĄ„ĀĄśĖáŚĆĖ„Ā•„ĀŹ„āä„āíÁõģś®ôŤ®≠Śģö„Āó„ĀüŚ†īŚźą„ÄĀśĖáŚĆĖ„Ā•„ĀŹ„āä„ĀĮÁõģÁöĄ„Ā®„Ā™„āä„ÄĀ

ÁĶĆŚĖ∂ÁźÜŚŅĶ„āĄŚą∂Śļ¶Ť®≠Ť®ą„ÄĀŤ¶ŹŚĺč„Āģť†ÜŚģą„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„ĀĮśČčśģĶ„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā

„Āď„āĆ„āČ„āíšĹŅ„Ā£„Ā¶„ÄĀ„Ā©„āď„Ā™Śą∂Śļ¶Ť®≠Ť®ą„āí„Āô„āč„Āģ„Āč„Āę„āą„Ā£„Ā¶„ÄĀ

ŚÄčšļļ„ĀģśÄĚŤÄÉ„ĀęŚĹĪťüŅ„Āģšłé„ĀąśĖĻ„āāŚ§Č„āŹ„Ā£„Ā¶„ĀŹ„āč„Āď„Ā®„Āę„Ā™„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā

„Āď„Āď„Āß„Āģ„ÉĚ„ā§„É≥„Éą„ĀĮ„ÄĀÁ§ĺťē∑„āĄ„Éą„ÉÉ„Éó„ĀģšļļťĖď„ĀĆŤ®Ä„Ā£„Āü„Ā†„ĀĎ„Āß„ĀĮŤ∂≥„āä„Āĺ„Āõ„āď„Āģ„Āß„ÄĀ

ŚÄč„ÄÖ„Āģ„Éô„Éą„Éä„Ɇšļļ„āĻ„āŅ„ÉÉ„Éē„ĀĆśÉÖÁÜĪ„āí„āā„Ā£„Ā¶šľĚ„Āą„Ā¶„ĀĄ„ĀŹŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā

šľĚ„Āą„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„Ā¶„ĀĄ„āč„Āģ„Āč„Ā©„ĀÜ„Āč„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀšļļšļ荩ēšĺ°Śą∂Śļ¶„Ā™„Ā©„āíšĹŅ„Ā£„Ā¶„ÄĀ

„Éô„Éą„Éä„Ɇšļļ„āĻ„āŅ„ÉÉ„Éē„ĀģŤ°ĆŚčē„ĀģŚ§ČŚĆĖ„ĀģŚļ¶Śźą„ĀĄ„Āßśł¨„Ā£„Ā¶„ĀĄ„ĀŹ„Ā®„ĀĄ„ĀĄ„Āč„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

„Ā®„ĀĮ„ĀĄ„Āą„ÄĀśēôŤā≤„āí„Āó„āą„ĀÜ„Ā®„Āó„Ā¶„āā„ÄĀśó•śú¨šļļ„ĀĆŤ®Ä„Ā£„Ā¶„āā„Éô„Éą„Éä„Ɇšļļ„ĀĆŚčē„Āč„Ā™„ĀĄŚ†īŚźą„āā„Āā„āč„Āč„āā„Āó„āĆ„Āĺ„Āõ„āď„Äā

„ĀĚ„ĀģŚ†īŚźą„ÄĀ„āā„Āó„Āč„Āô„āč„Ā®„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„Āě„āĆ„ĀģŚĹĻŤĀ∑ťĖď„ĀߍᙌąÜ„āČ„ĀģŚĹĻŚČ≤„ĀģŚģöÁĺ©„ĀģŤ™ćŤ≠ė„ĀĆÁēį„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„ā茏ĮŤÉĹśÄß„āā„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā

Áģ°ÁźÜŤĀ∑Ôľąšłä„ĀģŚõ≥„Āß„ĀĄ„ĀÜ„Éü„ÉČ„Éę„Éě„Éć„āł„É°„É≥„ɹԾȄĀ®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„ĀĮ„ÄĀśą¶Áē•„ĀģśúČŚäĻśÄß„āí„Éē„ā£„Éľ„ÉČ„Éź„ÉÉ„āĮ„Āô„āč„Āģ„āā„Āó„ĀĒ„Ā®„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀ

šłÄśĖĻ„Āß„ÄĀŚÖą„Āö„ĀĮśą¶Áē•„ĀģŚģüŤ°Ć„āíśé®ťÄ≤„Āē„Āõ„āč„Āď„Ā®„āĄŚģĆťĀā„Āē„Āõ„āč„Āď„Ā®„ÄĀ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„āāšĽēšļč„Āß„Āô„Äā

„ĀĚ„Āó„Ā¶„ÄĀ„āĻ„āŅ„ÉÉ„Éē„ɨ„Éô„ÉęÔľąšłä„ĀģŚõ≥„Āß„ĀĄ„ĀÜ„É≠„ÉĮ„Éľ„Éě„Éć„āł„É°„É≥„ɹԾȄĀģšĽēšļč„ĀĮ„Ā®„Āę„Āč„ĀŹŚģüŤ°Ć„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆšĽēšļč„Āß„Āô„Äā

„Āď„ĀģŚÖĪťÄöŤ™ćŤ≠ė„āíśĆĀ„Ā¶„Ā¶„ĀĄ„āč„Āč„Ā©„ĀÜ„Āč„Āę„āą„Ā£„Ā¶„ÄĀśēôŤā≤„ĀģŚģüŤ°ĆŚÖ∑Śźą„āāŚ§Č„āŹ„Ā£„Ā¶„ĀŹ„āč„ĀĮ„Āö„Āß„Āô„Āģ„ĀßśėĮťĚěŚÖĪśúČ„Ā®ÁĘļŤ™ć„āí„Āó„Ā¶„ĀŅ„Ā¶„ĀŹ„Ā†„Āē„ĀĄ„Äā

šłČ„Ā§„ĀģŤľ™Ôľąšłä„ĀģÁĶĆŚĖ∂„ĀģÁĶĪŚźąŚõ≥ԾȄĀߌą©Śģ≥ťĖĘšŅā„āíÁ§ļ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ

„Āď„āĆ„āíÁźÜŤß£„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Éô„Éą„Éä„Ɇšļļ„āĻ„āŅ„ÉÉ„Éē„ĀĮ„Āĺ„Ā†„Āā„Āĺ„āä„ĀĄ„Ā™„ĀĄŚćįŤĪ°„Āß„Āô„Äā

„Āď„ĀďśēįŚĻī„ā≥„É≠„Éäśł¶šł≠„ĀßśĒŅŚļúŚĪÄ„Āč„āČśČčŚĹď„āí„āā„āČ„Āą„Āü„āä„ÄĀšľöÁ§ĺ„Āč„āČśČčŚĹď„ĀĆ„Āß„Āü„āä„Ā™„Ā©„āā„āČ„ĀÜśÄĚŤÄÉ„ÄĀ

ŚŹó„ĀĎŤļę„Ā™śÄĚŤÄÉ„ÄĀ„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āčÁ§ĺŚď°„āā„ĀĄ„āčšľöÁ§ĺ„āā„Āā„āč„ĀĮ„Āö„Āß„Āô„Äā

„Āó„Āč„Āó„ÄĀšľöÁ§ĺ„ĀĆśąźťē∑„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀŹ„Āü„āĀ„Āę„ĀĮ„ÄĀ„āā„āČ„ĀÜśÄĚŤÄÉ„āą„āä„āā„ÄĀ

šłé„Āą„Ā¶„ĀĄ„ĀŹśÄĚŤÄÉ„ÄĀŚŹó„ĀĎŤļę„Ā™śÄĚŤÄÉ„āą„āä„āāŤá™ÁôļÁöĄ„Ā™śÄĚŤÄÉ„āíśĆĀ„Ā£„ĀüÁ§ĺŚď°„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Āß„Āô„Äā

„ĀĚ„Āģ„Āü„āĀ„Āę„ĀĮ„ÄĀ„Ā™„ĀúŤá™ŚąÜ„ĀĮÁĶ¶šłé„āí„āā„āČ„Āą„āč„Āģ„ĀčÔľü„āíÁźÜŤß£„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„āíÁźÜŤß£„Āô„āč„Āü„āĀ„ĀģŚõ≥„ĀĆšłä„ĀģŚõ≥„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā